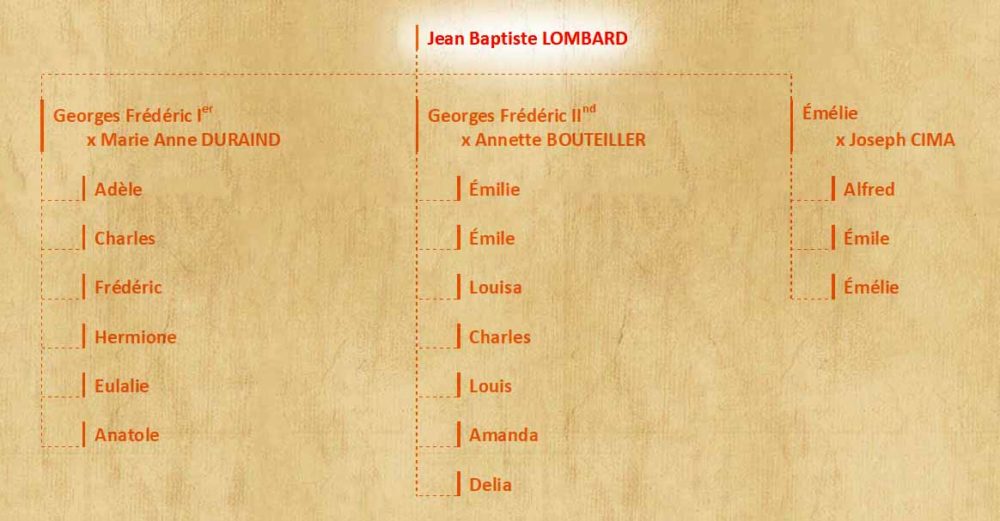

Mon ancêtre Jean Baptiste Lombard pose le pied pour la première fois à La Nouvelle-Orléans le 15 octobre 1849, sur le quai 21, à la hauteur de Race street. Le 30 septembre 1852, il quitte la vie chez son fils Frédéric, à l’extrémité ouest de Trémé Market.

Entre ces deux dates, précises et documentées, presque trois années se sont écoulées que je ne parviens pas à remplir avec certitude. J’ai pourtant la chance qu’un recensement ait eu lieu pendant ce laps de temps mais je souffre, avec Jean Baptiste, du syndrome de la personne isolée : le moindre décalage dans les renseignements déclaratifs fournis à l’agent recenseur jette un voile de doute sur son identification.

Le recensement de 1850

Je n’ai pas eu ce problème avec ses deux fils que j’ai pu situer sans risque d’erreur, en m’appuyant sur leur environnement familial.

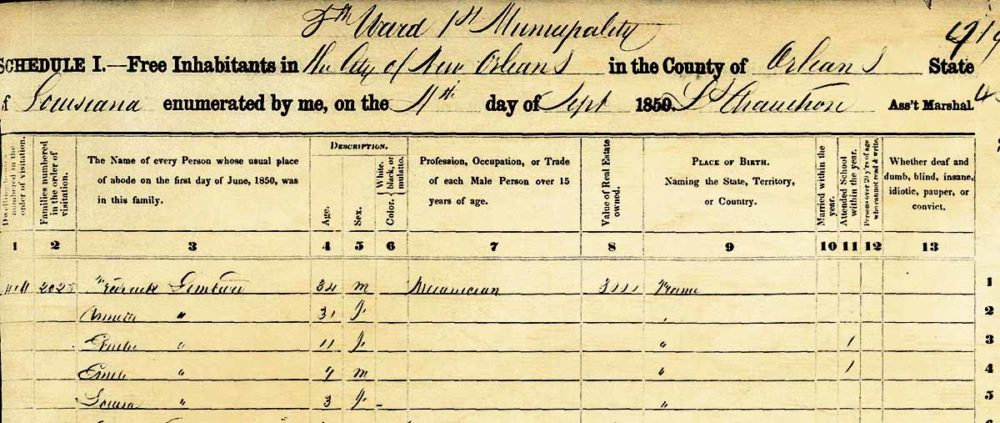

Ce fut facile pour Frédéric dont je connaissais parfaitement la femme et les enfants avant d’arriver en Louisiane, actes d’état civil à l’appui : son mariage avec Anne Bouteiller en 1838, suivi de la naissance d’Annette Émilie en 1839, d’Émile Constant en 1843 et de Louisa en1847.

Le relevé me donne pour Frédéric un métier cohérent avec ce que je sais de lui et je retrouve chaque membre de la cellule familiale doté de son âge exact en 1850 : presque un cas d’école. Tels je les ai vus partir de Seloncourt, tels je les retrouve dans ce recensement de la population néo-orléanaise un an plus tard, comme une photo à la netteté absolue.

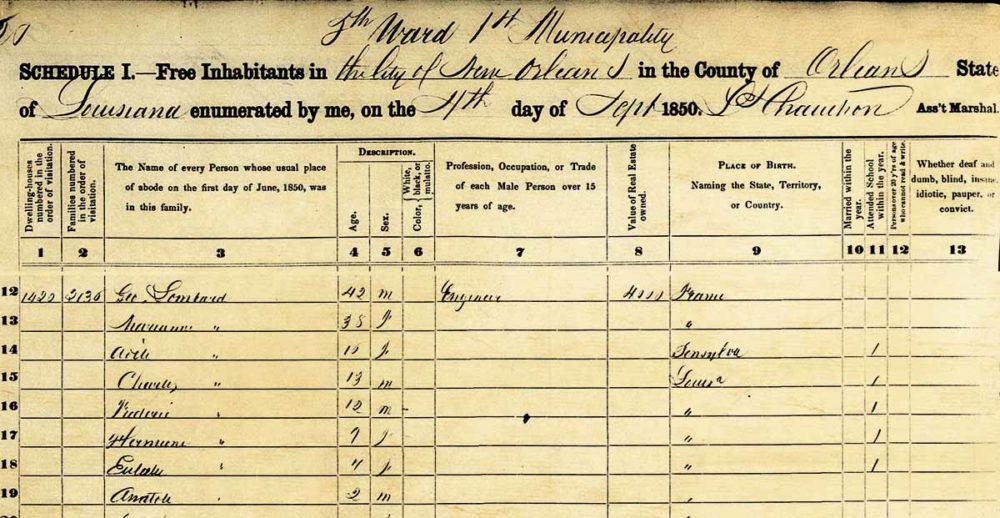

Pour George, il a fallu ruser un peu plus dans la mesure où je n’avais à l’époque aucune information ni sur son parcours, ni sur sa famille. Ni sur lui, d’ailleurs puisque c’est justement ce recensement qui, le premier, m’a mis la puce à l’oreille et m’a permis de rendre son existence au petit George Frédéric, né en 1809 puis parti sur l’Océan pour venir m’attendre ici, en Louisiane.

J’ai dû m’appuyer sur sa femme, Marianne, listée par l’agent recenseur en oubliant évidement son nom que j’ai eu la chance de pouvoir identifier grâce à la plaque subsistant sur son four au cimetière St. Louis #2 : Marie Anne Éléonore Lombard, née Duraind. Il me fallait encore l’acte de décès de George au Mexique : Don Jorge Federico Lombard, originaire de Montbéliard, France, veuf de Mariana Leonor Durand et fils de défunt Juan B. Lombard et Dona Carlota dont le nom de famille est inconnu du déclarant. La filiation précise et son âge en faisait bien mon George né en 1809 et Marianne, enfin, le raccrochait au George Lombard du recensement, même vieilli d’un an. La boucle était bouclée.

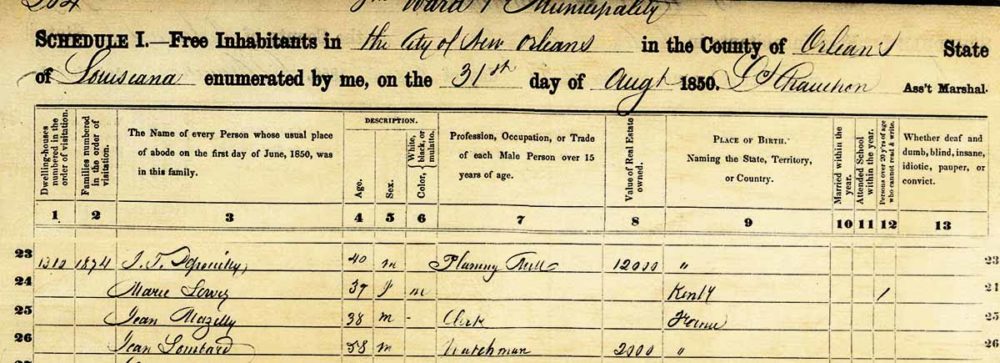

Où l’on voit que l’environnement familial est bien sûr capital pour construire une certitude. Rien de tout cela pour leur père, recensé seul et donc bien plus fuyant. Je trouve dans le recensement une ligne qui m’interpelle mais le prénom n’est pas pas tout à fait complet, l’âge est très optimiste. Et comme je n’ai pas d’accompagnement familial pour croiser les informations, je reste dans l’expectative : CE Jean Lombard de cinquante-huit ans est-il MON Jean Baptiste Lombard de soixante-cinq ans ?

Il est recensé dans une unité dont j’ai déjà eu du mal à identifier le chef : c’était mes débuts à La Nouvelle-Orléans, je n’étais pas encore familiarisée avec les écritures locales, la langue, les documents administratifs d’une manière générale. À ma décharge, je n’étais pas non plus aidée par l’indexation de son nom : Deponilly (passe…) pour FamilySearch, Squicky (le pompon !) pour Ancestry.

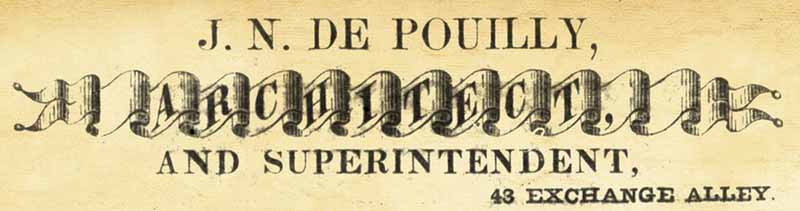

Je mets fin à ce suspens insoutenable : il s’agit de IJ Depouilly, ce qui m’a enfin sauté aux yeux après avoir suivi une conférence sur l’architecture à La Nouvelle-Orléans où j’ai entendu parler pour la première fois de Jacques Nicolas Bussière de Pouilly. Après l’avoir enfin déchiffré, j’ai donc creusé du côté de ce patronyme, en quête d’indices pour me forger une opinion.

L’histoire des Depouilly

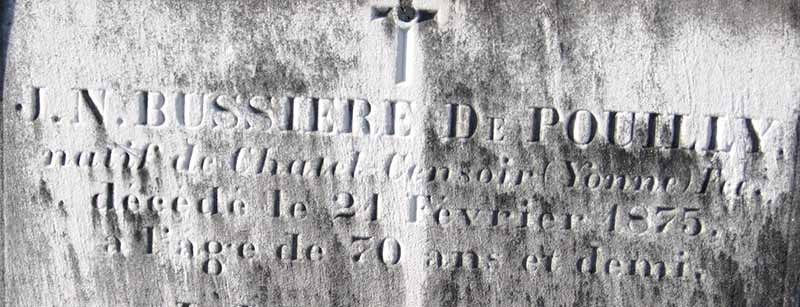

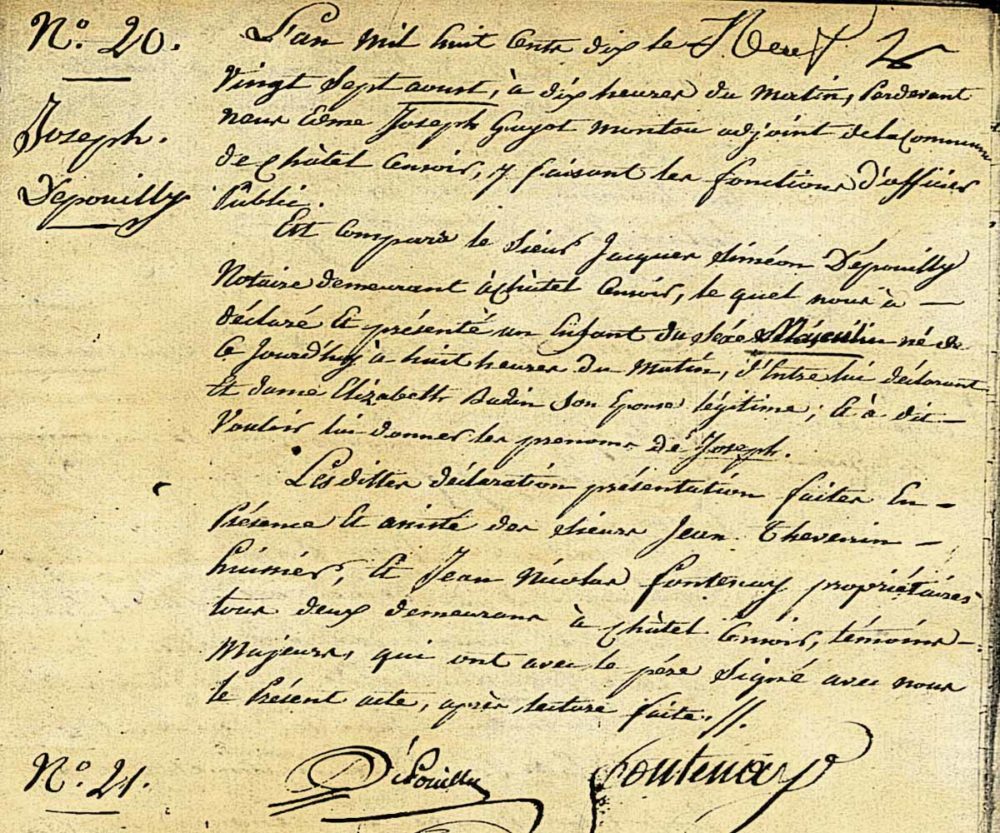

Jacques Siméon Depouilly exerce comme notaire dans l’Yonne, dans la bourgade de Châtel-Censoir. Ce paisible notable de province, attaché à sa Bourgogne qui le voit naître, se marier et mourir, va pourtant semer de la graine de voyageurs : les garçons que lui a donnés son épouse, Elisabeth Badin, finiront tous les trois leur vie en Louisiane.

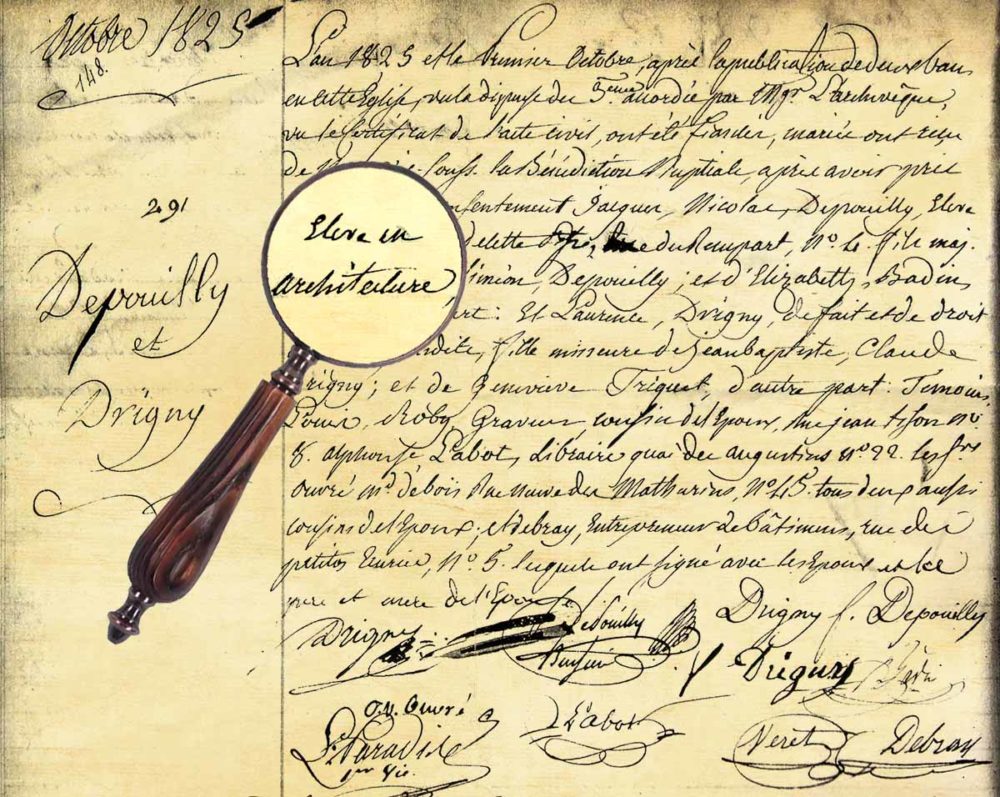

Parmi eux, c’est l’aîné qui se fera une renommée à La Nouvelle-Orléans. Jacques Nicolas commence son parcours en étudiant l’architecture à Paris, où il épouse Laurence Drigny en 1825.

Il est encore Depouilly mais, venu d’on ne sait où, un Bussière s’est glissé dans le paraphe qu’il déploie amplement en bas de son acte de mariage. En 1833, il arrive à La Nouvelle-Orléans pour y exercer son métier et cette fois-ci, c’est la particule qui s’est détachée de son nom.

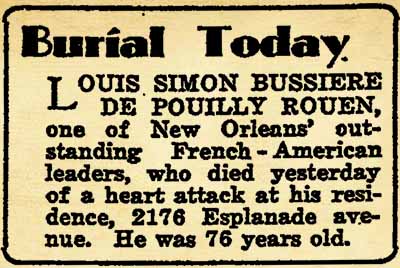

Un Bussière par ci, une particule par là, il finira par passer à la postérité en Bussière de Pouilly ayant enfin modelé son patronyme selon l’idée qu’il s’en faisait. Le plus amusant de l’histoire est que son petit-fils, né Rouen par son père, se hâtera de mettre le nom de sa mère au premier plan en reléguant son patronyme en seconde position, pour se faire Bussière de Pouilly Rouen. Où l’on constate que l’on peut très bien ne pas effacer le nom des femmes, pour peu qu’on y ait quelque motivation…

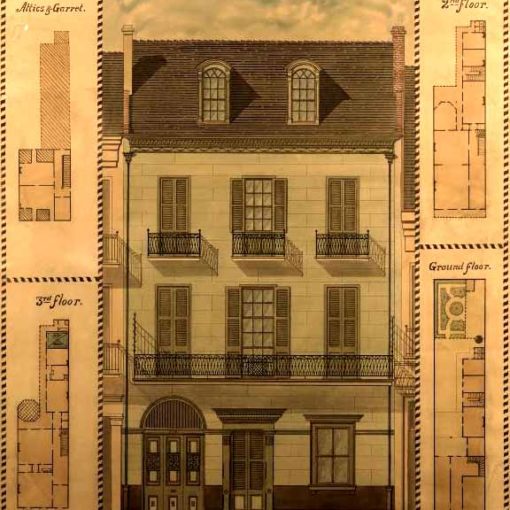

Mais trêve d’esprit taquin, Jacques Nicolas Depouilly est surtout connu pour sa production architecturale à travers laquelle il a modelé bien des aspects de la ville. Entre autres, il conçoit les plans de l’Hôtel Saint Louis voulu par les Créoles pour concurrencer, dans le Quartier Français, le gigantesque St. Charles Hotel que les Anglo-Américains sont en train de construire de l’autre côté de Canal Street. L’œuvre de l’architecte français est malheureusement détruite par le feu en 1840, deux ans seulement après son ouverture ; le concurrent américain tiendra jusqu’en 1851 avant de connaître le même sort. Toujours l’incendie, omniprésent dans la ville.

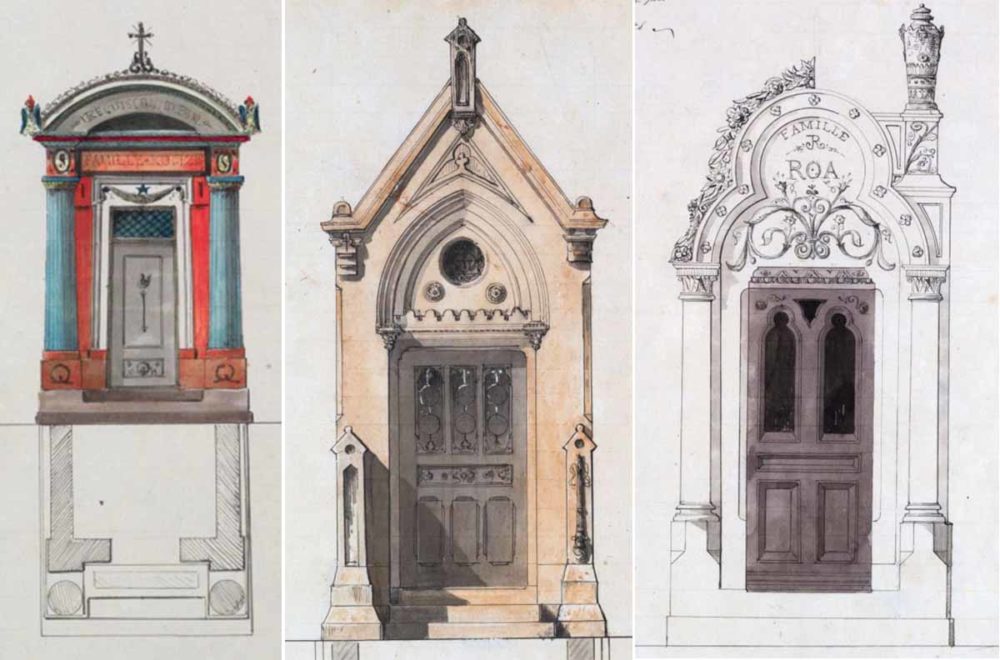

Il se fait une renommée en construisant des maisons pour une clientèle aisée et sa signature se trouve sur les plans de beaucoup de bâtiments du Vieux Carré. Ses cahiers de croquis, conservés par The Historic New Orleans Collection, sont un véritable régal à feuilleter.

Jacques Nicolas Depouilly est également très connu pour le patrimoine funéraire qu’il a laissé dans les cimetières St. Louis et celui de Cypress Grove. On a beaucoup dit qu’il avait été influencé par la manière du Père Lachaise ; il a toutefois dû innover pour s’adapter à l’impératif de maintenir les cercueils en surface en raison de la nature marécageuse des sols locaux.

Malheureusement, on parle aussi de lui pour des accidents retentissants. En 1850, la tour centrale de la cathédrale Saint Louis s’effondre pendant les travaux de reconstruction qu’il supervisait. Et en 1854, un balcon de l’Orleans Theatre se détache pendant un spectacle, causant la mort de deux personnes et des dizaines de blessés. Les entrepreneurs de travaux sont mis en cause mais en tant que maître d’œuvre, il se trouve forcément très impliqué dans ces catastrophes qui ternissent quelque peu sa fin de carrière.

Quant à Isidore Joseph, son cadet de six ans, on le trouve, ici et là, associé à son grand frère dans la construction de maisons dans le Vieux Carré. Mais il ne semble pas s’être fait un nom en propre dans le domaine de l’architecture. C’est pourtant lui qui m’intéresse au premier chef pour situer mon Jean Baptiste. Il naît à Châtel-Censoir en 1810.

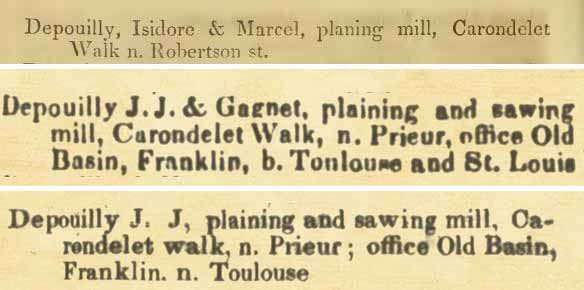

Malgré l’absence d’adresses au recensement de 1850, la scierie peut être située précisément à la fois par les annuaires de la ville et par le dossier de succession de Joseph Depouilly.

On apprend grâce aux annuaires qu’en 1846, il est associé avec le plus jeune de ses frères, Alexandre Marcel, né en 1812. Puis il est en affaire avec un certain Gagnet pour finalement se retrouver seul aux commandes en 1854.

Pour ce qui est de l’adresse, elle permet évidemment de cerner le lieu mais, comme souvent à cette époque, elle reste tout de même approximative : Carondelet Walk vers Prieur et Robertson streets.

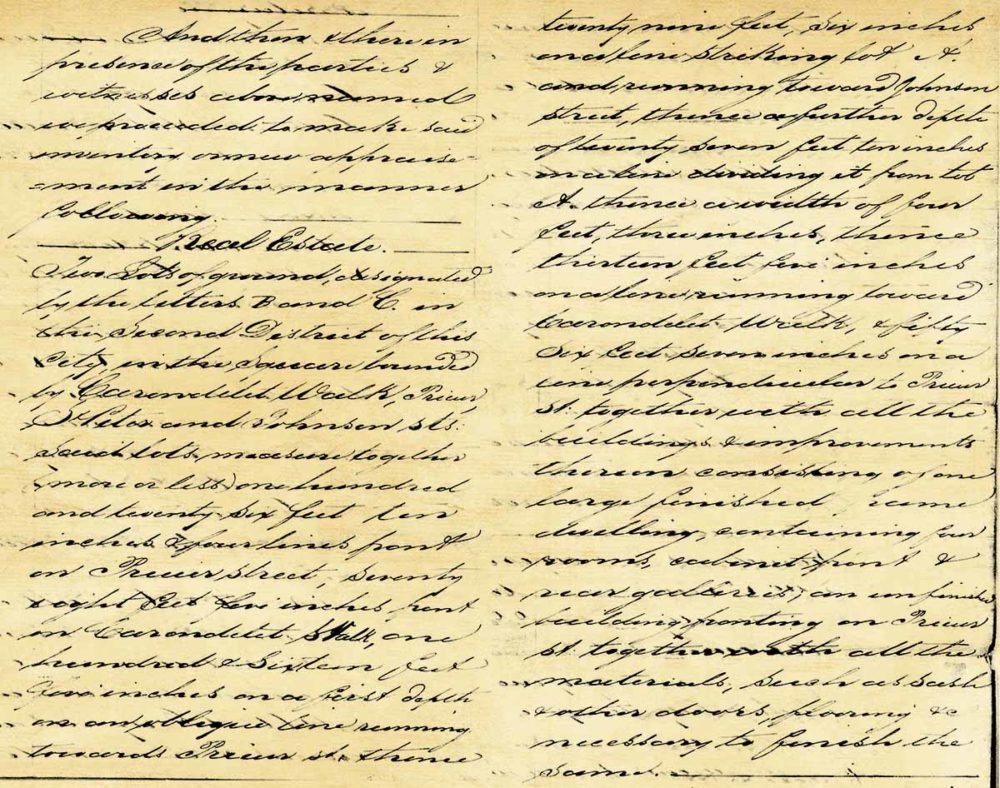

Le dossier de succession de Joseph, ouvert en 1867, est lui d’une précision redoutable quand il s’agit d’évoquer la parcelle un peu biscornue de la scierie. Je vous épargne les mesures prises le long de tangentes qui partent dans tous les sens : il s’agit de deux lots situés exactement à l’angle de Carondelet Walk et de Prieur street. Dix-sept ans après le recensement, le terrain est décrit comme comprenant une maison de quatre pièces et un bâtiment en cours de construction.

La scierie se trouve donc sur la promenade Carondelet qui suit le canal éponyme. Long de deux kilomètres et demi, il est creusé à la fin du XVIIIe siècle à la fois pour ouvrir un accès au cœur de la ville depuis le lac Ponchartrain et pour drainer les eaux urbaines. Il n’était pas rare d’y voir soixante-dix à quatre-vingt bateaux, transportant toutes sortes de marchandises provenant des Antilles et des États du Nord. Cette voie de navigation a véritablement structuré l’industrie urbaine et favorisé l’installation d’entreprises de menuiserie, de dépôts de charbon de bois, d’écuries et d’entrepôts de toute nature.

Progressivement supplanté par le New Basin Canal percé à partir de 1830, le canal Carondelet sera finalement rebaptisé Old Basin Canal et presque totalement comblé vers 1925.

La scierie Depouilly s’inscrit donc parfaitement dans le contexte des lieux en 1850. Elle a probablement profité des commodités de transport offertes par le canal à la fois pour s’approvisionner en bois brut et pour faire partir à la livraison ses produits ouvrés.

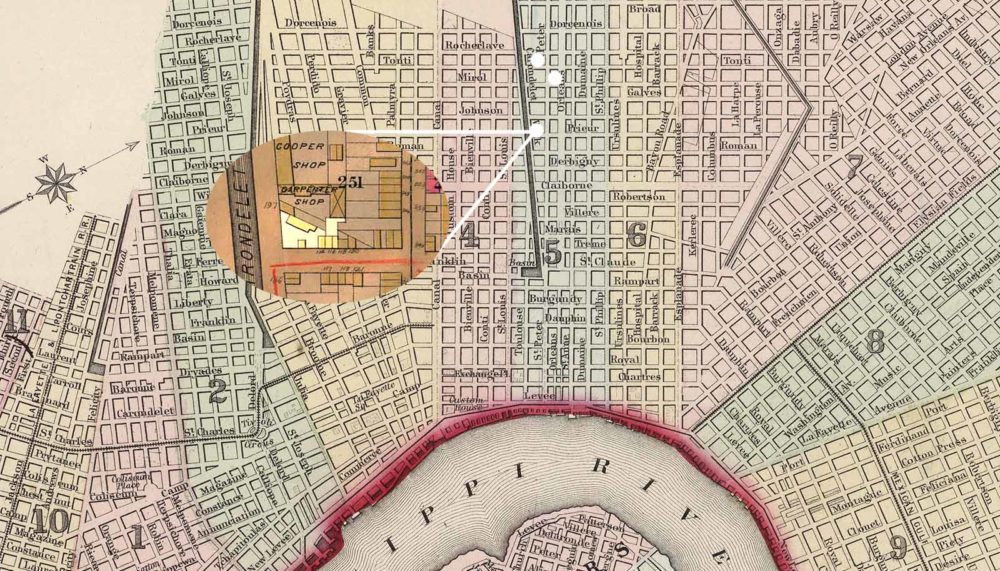

Sur le plan qui suit, j’ai matérialisé la parcelle Depouilly sur l’atlas Robinson de 1883. Levé à la fin des années 1870, donc assez proche de la succession, il permet de suppléer les plans Sanborn dont le premier, pour ce secteur, date de 1896. J’y ai aussi placé les domiciles de Frédéric et de George en 1850.

Mais finalement, même après avoir cerné le contexte dans lequel vivait CE Jean Lombard en 1850, je ne suis guère plus avancée et je n’ai pas d’indices supplémentaires : est-il MON Jean Baptiste Lombard ?

Les pour et les contre

Depuis sa naissance, Jean Baptiste a toujours été affiché avec ce double prénom dans les actes officiels de l’état civil. Je ne dispose malheureusement pas de recensements en France pour savoir quel était son prénom usuel : les deux ? Seulement Jean ? Seulement Baptiste ? Cependant, sur le manifeste du Cromwell, je le retrouve enregistré à Baptiste.

Et là, je tiens un Jean. Certes nous voyons souvent des prénoms fluctuants tout au long d’une vie, selon la fantaisie de leur porteur. Mais ça ne fait pas mes affaires, d’autant qu’il s’agit du prénom le plus courant qui soit.

En août 1850, Jean Baptiste a soixante-cinq ans. Le Jean Lombard du recensement déclare cinquante-huit ans. Bien que nous ayons aussi l’habitude des différences d’âge parfois importantes affichées dans les recensements, ces sept ans de décalage ne m’arrangent pas non plus.

Cependant, je peux deviner une motivation pour Jean Baptiste à tricher sur son âge, pour se faire mieux valoir auprès d’un employeur qui aurait peut-être hésité à prendre à son service un gardien trop âgé. Ça reste cependant sept ans de décalage.

Un élément qui joue en faveur de mon Jean Baptiste est que je n’identifie, à La Nouvelle-Orléans, aucune autre personne pour être ce Jean Lombard de la scierie. Et je commence à bien connaître tous les Lombard de la ville ! Au recensement de 1840, très peu informatif puisqu’il ne précise l’identité que pour les chefs de famille, Joseph Depouilly était recensé uniquement avec une femme de couleur libre de moins de vingt-cinq ans, probablement Marie Lewis qui est toujours là en 1850 et qui semble avoir été sa compagne puisqu’il lui a laissé ses affaires personnelles par testament. En revanche, dix ans auparavant, il n’avait déclaré aucun employé vivant sur les lieux, contrairement à Jean Mazilly et Jean Lombard cette fois-ci.

De plus ce gardien a une caractéristique un peu particulière : il affiche un capital immobilier de deux-mille dollars. C’est une somme importante que tous étaient bien loin de posséder ; pour donner un ordre de valeur, à la succession de Joseph Depouilly en 1867, la scierie tout entière, terrain et bâtiments, sera évaluée à trois-mille dollars.

Or cette somme est compatible avec ce que nous savons de Jean Baptiste qui avait depuis toujours un métier d’ouvrier spécialisé stable et qui a converti tout ce qu’il avait pour émigrer. Elle est d’ailleurs tout à fait cohérente avec ce qu’affichent ses fils dans le même recensement : trois-mille dollars pour Frédéric et quatre-mille dollars pour George. Il est donc le profil atypique idéal pour correspondre à ce gardien qui semble avoir une jolie poire pour la soif : quelques économies mais une longue habitude de vie au travail qui devait lui interdire d’envisager l’inactivité.

Et finalement, un dernier argument qui joue en sa faveur, c’est… que je ne le trouve nulle part ailleurs ! Il faut bien qu’il soit quelque part. Certes c’est un élément de preuve en creux, mais un élément de preuve tout de même.

En revanche, vous aurez compris que le plus grand argument en défaveur de Jean Baptiste, c’est mon envie que ce soit lui et le risque du biais de confirmation auquel je m’expose. J’aimerais tellement qu’à la fin de ses jours, il se soit trouvé une sinécure dans une tranquille banlieue aux allures un peu rurales, pour les trois ans qui lui restaient à vivre à La Nouvelle-Orléans. Ne l’a-t-il pas mérité ?

Cette scierie me plaît, ainsi que cette intéressante famille Depouilly. Malheureusement, c’est un argument parfaitement irrecevable.

Comment avancer sur le sujet ? Imaginons que je trouve le ménage d’Émélie et de Joseph Cima, que je n’ai pas encore localisés au recensement de 1850, et que Jean Baptiste vive avec eux. Patatras ! Mais au moins je l’aurai retrouvé.

Imaginons que j’arrive à déjouer l’indexation extravagante qui s’attache aux Depouilly, que je trouve enfin Joseph au recensement de 1860 et qu’un Jean Lombard soit toujours à son service, huit ans après la mort de Jean Baptiste. Patatras ! Et je reste le bec dans l’eau.

Mais je serais bien étonnée que ça arrive, hein, parce que c’est lui, le gardien de la scierie :-))

Et vous, qu’en pensez-vous : watchman ou pas watchman ?

Vers l’article suivant X comme deuXième chance

Pour aller plus loin :

Ann MASSON. J.N.B. de Pouilly

Richard CAMPANELLA. The St. Louis and the St. Charles

20 commentaires sur “W comme Watchman ou pas Watchman ?”

Quelle belle histoire avec votre Jean Baptiste…….Il vous en fait voir…et ce n’est sans doute pas terminé !

Bon we

C’est tout le plaisir. Je ne sais pas pourquoi on s’attache à certains plutôt qu’à d’autres…

La façon dont tu racontes cette recherche et les doutes (oh tous petits) oui je pense que c’est TON Jean-Baptiste.

Ah il t’aura fait courir (lol)

violine

Mon opinion est faite 🙂 Mais dans l’idéal il me faudrait une preuve, j’ai encore quelques idées de prospection à faire à tête reposée.

Alors là, je me garderai bien de trancher ! Même si l’hypothèse est tentante.

Mais oui… Tellement !

Bonsoir Sylvaine

La généalogie est bien plus passionnante qu’ une série , avec des rebondissements, des doutes, et des interrogations.

Parfois des découvertes, nous posent problèmes. C’est aussi passionnant, qu’un bon roman policier, surtout quand on trouve la réponse à nos questions. Merci de cet article très bien illustré, comme à chaque fois. La fin de ce challenge approche. Bonne soirée et à demain pour la suite. Merci du partage. Gros bisous.

Je finirai bien par la trouver, ma réponse, j’y crois fort 😉

Le W est magistralement bien… fouillé avec à la clef ,le choix de confirmer ou pas . Qui sait, dans qq temps encore une nouvelle pépite va sortir de tes excavations .

J’ai quelques idées de prospection à venir… La suite dans de nouveaux épisodes ?

L’histoire de la particule de votre cousin Le Noir de Tourteauville m’est immédiatement revenue en mémoire avec cette nouvelle façon de s’auto- proclamer noble en s’inventant un nom à rallonges .

En commençant une nouvelle vie à l’autre bout du monde qui aurait pu les – en empêcher ?

J’espère que le doute sur l’authenticité de votre Jean – Baptiste ne vous empêche pas de dormir ?🧐

De toute façon,nous allons être en manque de vos belles histoires dès la semaine prochaine….

J’ai de la chance, rien ne saurait m’empêcher de dormir 🙂 En revanche, cette quête peut bien me faire faire de beaux rêves !

Ca tombe bien que tu nous parles du patrimoine funéraire de Depouilly car je voulais revenir sur ton billet de U comme Undertaker pour y ajouter un petit commentaire.

Quand je suis allée là-bas en 2019, j’ai été absolument fascinée par mes deux visites guidées des cimetières Lafayette et Louis #1. Et oui, à NOLA, les touristes visitent les cimetières comme on visite la Tour Eiffel. Ca fait parti des principaux circuits.

Les tombes, appelées aussi « four » sont un mélange de style français, espagnol et créole qui font penser à celles du Père Lachaise. Le guide nous expliquait que dû au fait de la position des eaux souterraines et du grand facteur d’inondation de la Nvelle Orléans, les tombes devaient être surélevées, surtout en temps de maladies comme le choléra et la fièvre jaune qui décimait la population là-bas, pour éviter des problèmes supplémentaires de sanitation.

De plus, dû au climat subtropical et le fait que ces « fours » ne soient pas étanches, le guide nous expliquait que la chaleur de NOLA fait oeuvre d’incinération naturelle en quelque sorte et au bout d’un an, il n’y a plus grand chose. C’est pourquoi, ils récupèrent les restes et les déposent en bas de la tombe pour mettre les « suivants » et ainsi de suite….les articles wiki des cimetières de la Nvelle Orléans sont très instructifs (malheureusement Wiki ne les a pas tous traduits 🙁 —–> https://en.wikipedia.org/wiki/Historic_Cemeteries_of_New_Orleans

Mais sais-tu que nous ne sommes pas en reste avec notre Père-Lachaise ? Le dernier endroit touristique à la mode, ma chère !

Alors d’après ce que j’ai lu dans la littérature contemporaine de l’époque, j’avais cru comprendre que le terme de four (particulièrement évocateur, au demeurant) était réservé aux emplacements au-dessus de la surface du sol, à tout ce qui n’était pas tombe, justement.

Je ne me rappelle plus où (dommage, mais à force !), mais j’ai lu quelque part, peut-être dans le Gumbo Ya Ya de Saxon, que cette pratique des fours s’est répandue quand les néo-orléanais en ont eu un peu marre de voir des cercueils flotter dans leurs rues aux périodes de grandes inondations. Le genre de détail lugubre qui plait assez aux généalogistes et les fait passer pour des tordus aux yeux des gens normaux 🙂

J’ai eu de la même façon droit à une visite du cimetière de Buenos Aires, qui n’est pas sans rappeler le Père Lachaise, justement…

Très beau travail d’enquête. Puisque vous connaissez tous les lombards du coin et qu’il n’y en a aucun autre qui puisse coller, je pense que ce watchman est bien votre JB. Et finir Super-héros, c’est plutôt une belle fin de vie 😉

Triple merci Nicolas. Pour le compliment qui me touche, pour me pousser du côté où je veux tomber… et pour ces super héros que je découvre grâce à vous ! Une auréole de plus sur la tête de mon Jean Baptiste 😉

Je ne sais pas répondre à la question finale, mais j’ai bien ri sur la manipulation des noms !!!

On en croise des sévères, parfois ! Ça m’a tout de suite fait penser à mon cousin Le Noir de Tourteauville, qui a tant désiré sa particule, lui aussi…

https://passerellegenealogie.fr/category/defis/mois-geneatech-2021/

Ouiiiii! J’y ai repensé