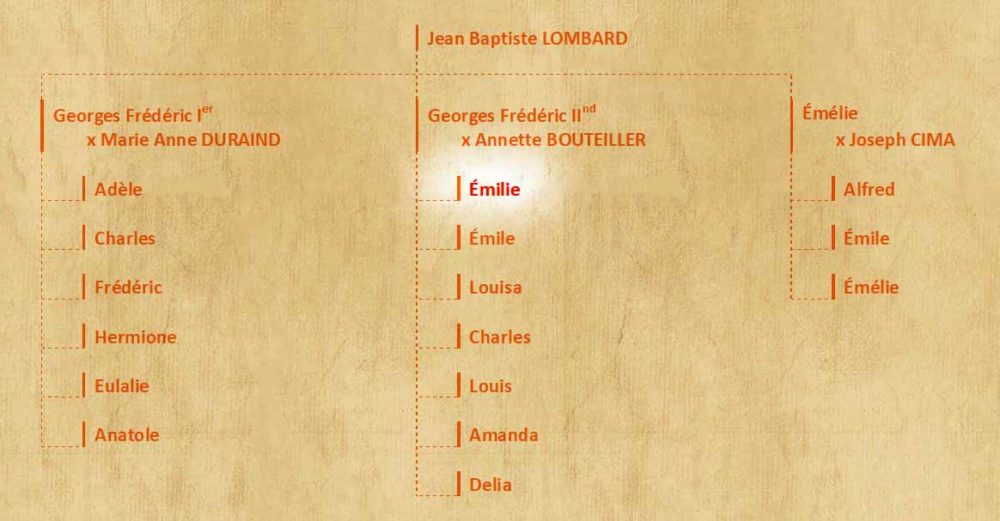

Émilie est l’aînée d’Annette et de Frédéric. Née à Seloncourt en 1839, elle monte sur le bateau alors qu’elle a dix ans ; elle vient d’avoir dix-huit ans lorsqu’elle épouse, à La Nouvelle-Orléans, Jean Baptiste Perrissin qui n’est pas très loin d’avoir le double de son âge.

Jean Baptiste Perrissin avant Émilie

J’aurais aimé avoir les moyens de confirmer celles des informations récoltées sur Jean Baptiste Perrissin qui sont basées uniquement sur la similitude des prénoms et du nom. J’ai pris une telle leçon avec mes deux Georges Frédéric ! Cependant, Jean Baptiste a un nom bien plus rare en Louisiane et puis heureusement, j’ai aussi souvent des indices complémentaires pour l’identifier.

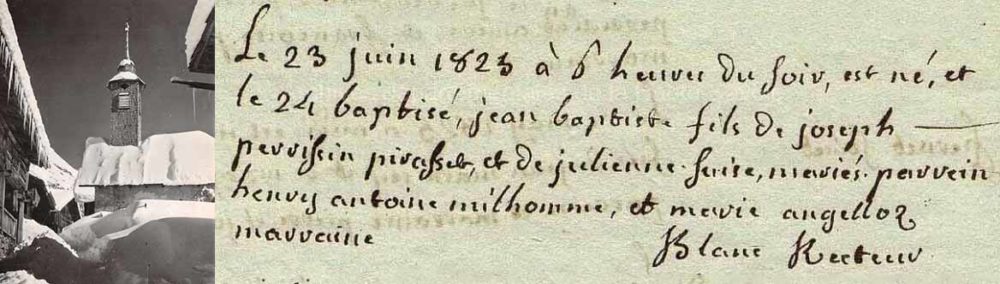

Il naît en 1825 au Grand Bornand, ce que je retrace avec certitude à partir de son avis de décès et l’acte de naissance qui correspond, trouvé en Haute-Savoie. Après Joseph Cima, voici donc à nouveau un montagnard des Alpes venu se perdre dans le plat pays de la Louisiane où il n’aura que bien rarement l’occasion de revoir la neige.

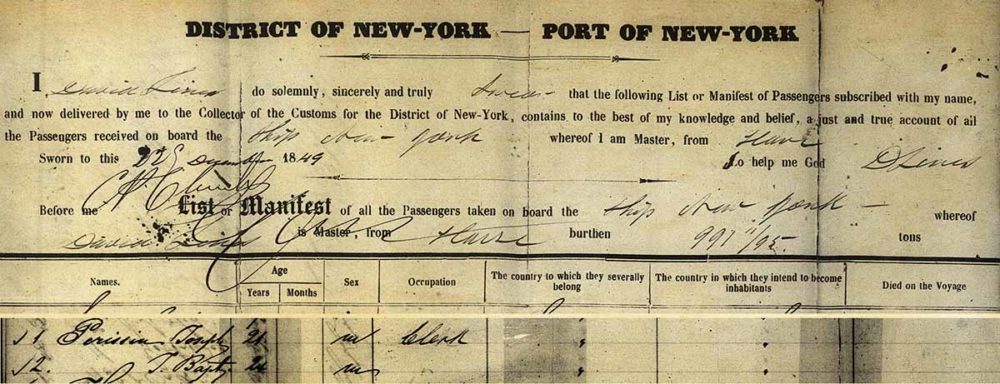

Il fait le voyage depuis le Havre, plus de vingt-quatre ans après, et débarque à New-York le 22 décembre 1849. Malgré l’imprécision de ces fichus manifestes, la concordance de l’identité et de l’âge m’incite à penser qu’il s’agit bien de lui, d’autant qu’un frère, Joseph, lui est né en mars 1831. Celui-là n’aurait eu qu’à se vieillir d’une paire d’années pour accompagner Jean Baptiste dans l’entrepont en se présentant comme majeur, afin d’éviter d’avoir à obtenir une autorisation parentale.

Quoi qu’il en soit, à ce moment-là ou à un autre, il a bien fallu que Jean Baptiste traverse l’Océan pour que, grâce à la presse, je finisse par le retrouver en Louisiane en 1855. Cette fois-ci nous ne sommes plus en ville, nous allons voyager au cœur de la Louisiane et plus précisément à Prairie Laurent, dans la paroisse Saint-Landry.

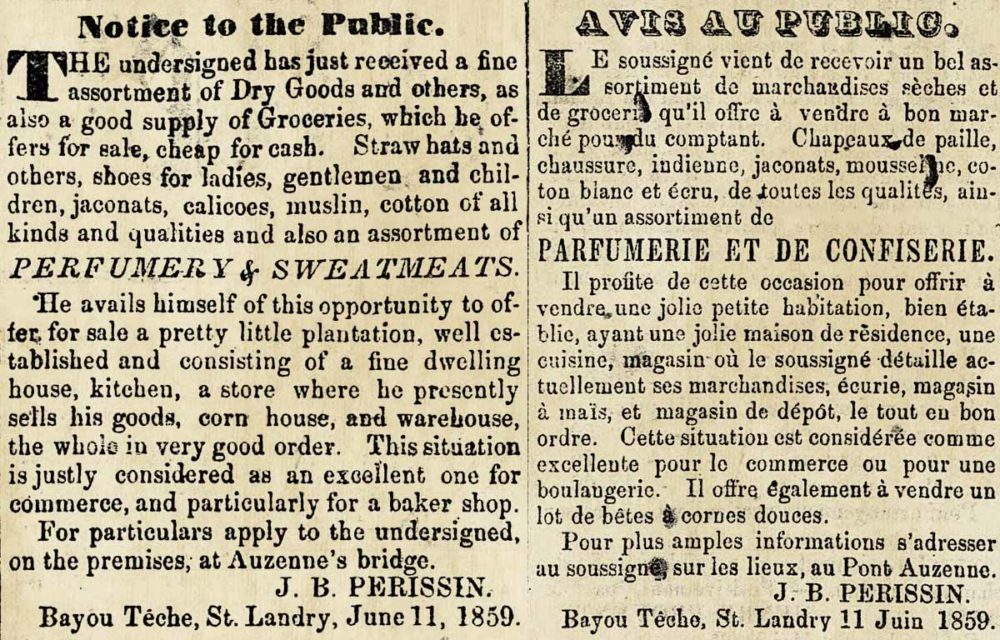

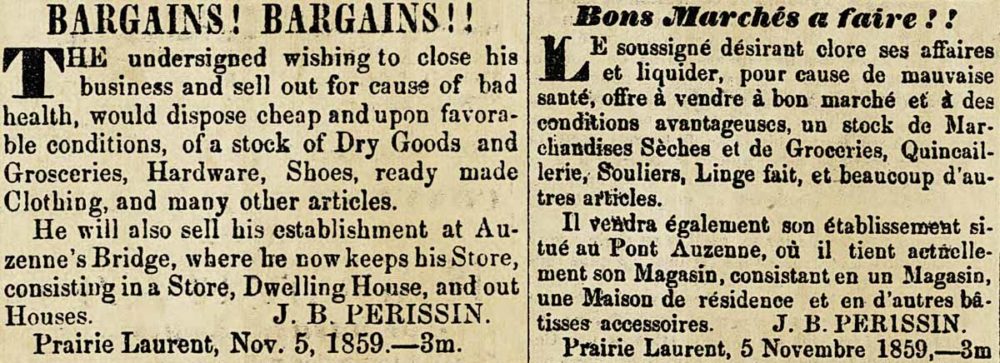

Entre 1855 et 1859, il nous laisse une trace bienvenue de son activité en communiquant abondamment sur sa boutique dans la presse locale. Il y fait sa publicité aussi bien en anglais qu’en français ; c’est qu’en pays cadien, on prend vite l’habitude de jongler entre les deux langues et on métisse volontiers l’une et l’autre.

Alors il met en avant ses marchandises sèches, directement dérivées des dry goods américaines, et même ses groceries qu’il vole carrément à l’anglais, sans prendre la peine de les convertir en épicerie. Le meilleur, ou le plus pratique, des deux langues !

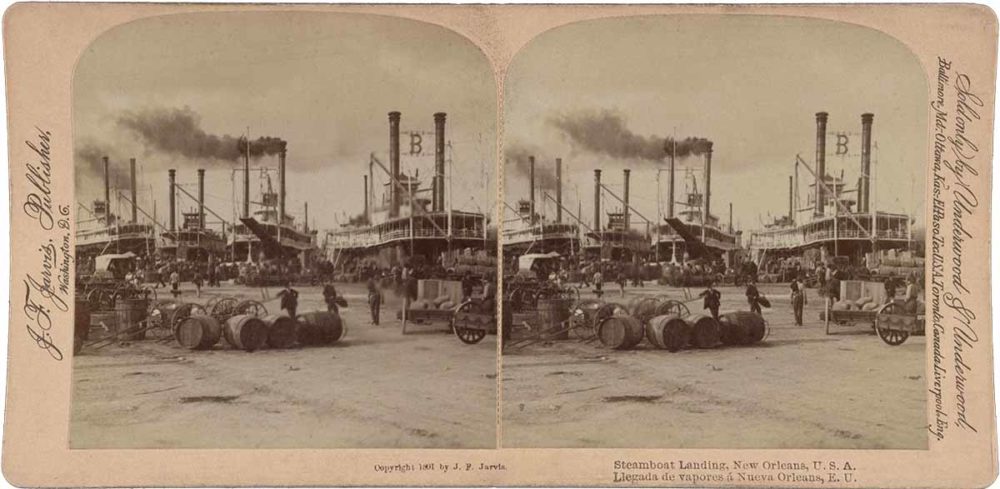

La Nouvelle-Orléans guette les navires qui lui apportent leurs marchandises de New-York ou de Paris ; à Pont Auzenne, on se vante de les recevoir de La Nouvelle-Orléans par les derniers bateaux. Quand Jean Baptiste veut aller en personne préparer ses approvisionnements sur place, il a déjà cent kilomètres à parcourir pour rejoindre Baton Rouge avant de se laisser glisser jusqu’à sa destination en prenant le premier steamboat des lignes régulières.

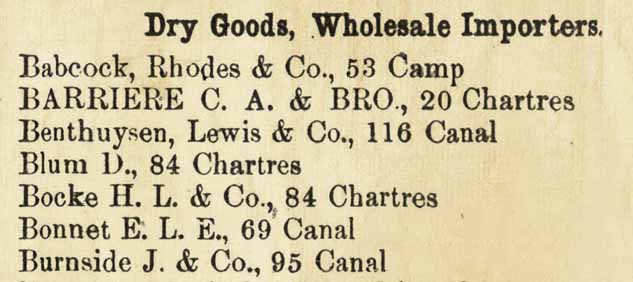

En ville, il a l’embarras du choix pour les fournisseurs. A-t-il déjà ses habitudes chez Barrière, pour qui il travaillera après la guerre ? C’est bien pratique en tout cas, la plupart des grossistes sont dans le même quartier, à quelques centaines de mètres du quai où le steamboat en provenance de Baton Rouge débarque ses passagers, au pied de Conti Street.

Probablement est-ce au cours d’un de ces voyages à La Nouvelle-Orléans qu’Émilie le remarque, qu’il y soit venu pour ses affaires ou pour voir la famille. Elle l’épouse le 10 octobre 1857.

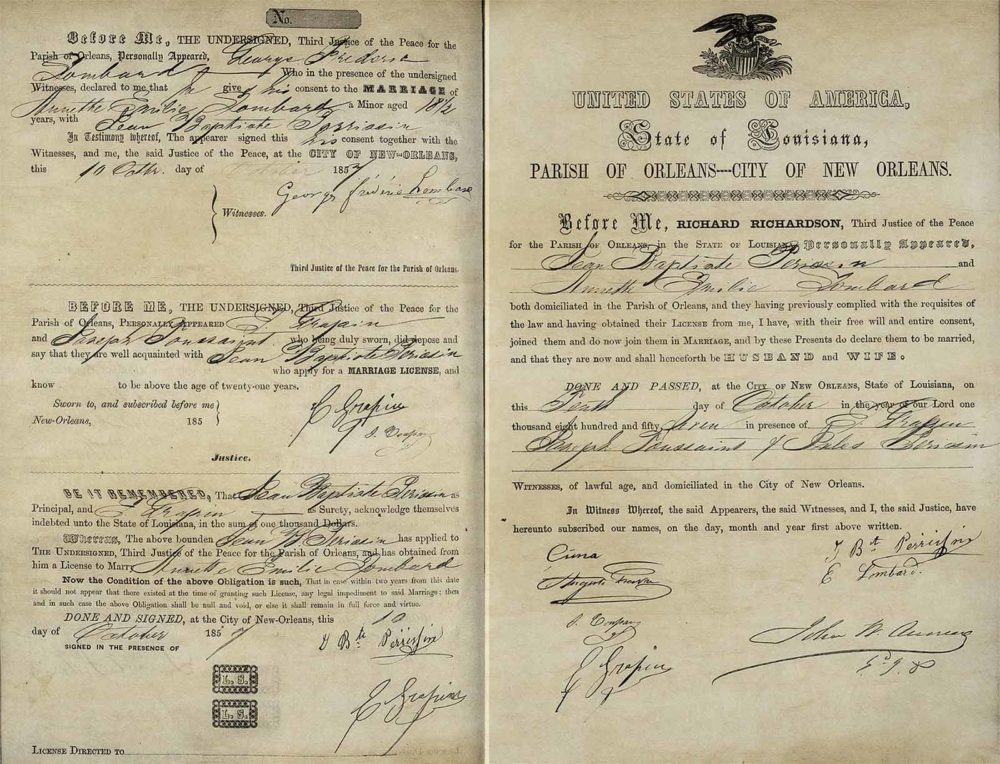

Le mariage d’Émilie et de Jean Baptiste

Il a lieu à La Nouvelle-Orléans devant le juge de paix qui, en ce samedi d’automne, recueille le consentement du père, puisque la fiancée est mineure, et le témoignage d’un certain Joseph Toussaint attestant, pour bien le connaître, que Jean Baptiste ne l’est plus (depuis longtemps !). Puis il impose le marriage bond à mille dollars qui garantit la régularité du mariage.

Enfin, les futurs époux ayant auparavant satisfait à toutes les obligations de la loi et ayant obtenu leur licence, le juge clôt les démarches en les mariant officiellement.

Tous ces documents sont intéressants car ils donnent une idée de l’environnement du couple, même s’il est parfois difficile de situer précisément certains des intervenants.

Jules Perrissin, par exemple, qui est cité comme témoin à l’acte de mariage, qui est-il ? De la famille de Jean Baptiste, bien sûr, mais encore ? Une première recherche ne m’a pas permis de trouver de correspondance probante. Joseph, le frère, qui se serait choisi un autre prénom ?

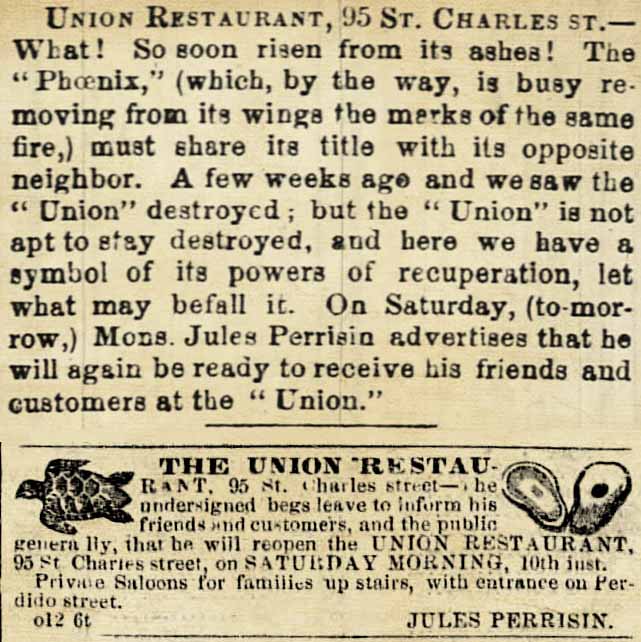

En revanche, il est bien établi que l’année précédente, Jules a ouvert un restaurant sur St Charles Street, au 95 : entre septembre et décembre 1856, il publie des dizaines d’annonces, un sacré ramdam pour attirer la clientèle !

Et cet établissement, il en est propriétaire avec Etienne Grapin qui est le cuisinier de l’affaire et qui, surtout, prête sa caution à Jean Baptiste pour le marriage bond ; on peut donc imaginer qu’il s’agit d’un proche même s’ils n’ont pas directement de lien familial puisque Étienne est originaire de Bourgogne, de Vitteaux précisément.

Manque de chance, en cet automne 1857, le tout nouveau restaurant vient d’être victime d’un incendie qui s’est déclaré en pleine nuit chez son voisin, Charley Biglione. Plus exactement, comme c’est souvent le cas, il a surtout pâti d’un dégât des eaux lié à l’intervention des pompiers. Mais Jules ne se laisse pas abattre et un mois après, il annonce déjà la réouverture de l’Union pour le samedi 10 octobre… précisément le jour où Émilie et Jean Baptiste passent devant le juge. Il y a fort à parier que la noce a fini chez lui, qui vante justement ses salons à l’étage pour les familles, avec une entrée directe sur Perdido Street.

J’ai du mal à définir la séquence qui suit le mariage. Émilie est-elle partie avec Jean Baptiste à Pont Auzenne et ne s’y est-elle pas plu, loin de sa famille ? Ou bien était-il décidé dès le début qu’il s’installerait à La Nouvelle-Orléans avec elle ?

Toujours est-il qu’à l’été 1859, il continue à faire de la publicité pour des marchandises qu’il vient de recevoir, chapeaux de paille, chaussures, indiennes, jaconats, mousseline, coton blanc et écru ainsi qu’un assortiment de parfumerie et de confiserie. Mais l’air de rien, il profite de cette occasion pour offrir à vendre sa maison et son magasin… ainsi qu’un lot de bêtes à cornes douces.

Toutes douces que soient les bêtes, ou que soient leurs cornes, les acheteurs ne doivent pas se bousculer au portillon : à la fin de l’année, il propose la même affaire mais sur un ton beaucoup plus pressant. Cette fois-ci, il est question de brader.

Ce qui se passe ensuite est l’épisode qui déchire toutes les vies aux États-Unis et plus particulièrement dans les États esclavagistes du sud : la guerre civile éclate officiellement le 12 avril 1861. L’armée de l’Union progresse rapidement et se retrouve aux portes des maisons sudistes. Puis le 16 avril 1862, le Congrès Confédéré vote une loi sur la conscription, si bien que les hommes valides se retrouvent devant un choix qui n’en est plus vraiment un et viennent de plus en plus grossir les rangs des bataillons gris.

C’est probablement ce qu’a fait Jean Baptiste, si je m’en réfère à cette fiche sommaire qui fait état de la présence d’un J.B. Perissin comme sergent dans la Garde Française, le 3ème régiment de la Brigade européenne.

L’information dont je dispose sur ce parcours pendant la guerre s’arrête là. En 1874, après un grand bond de plus de dix ans, je retrouve Jean Baptiste à La Nouvelle-Orléans, employé chez F.G & C.W. Barrière, le grossiste qu’il fréquentait peut-être avant la guerre.

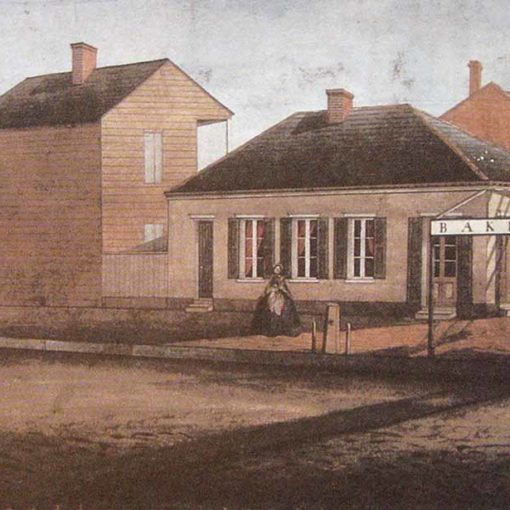

Pour lui, ce n’est qu’une étape. L’année suivante, il est à la tête de son propre magasin dans le Vieux Carré, au 71 de St Ann Street. Il y vend à nouveau des dry goods, comme il le faisait à Pont Auzenne.

Le magasin de St Ann Street et son inventaire

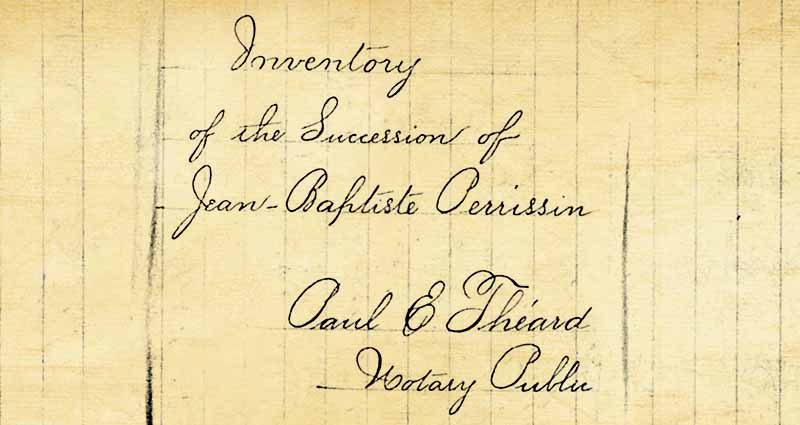

C’est la mort de Jean Baptiste qui va nous éclairer sur les produits qu’il vend. Et ce sont ces marchandises qui me permettent de publier mon histoire à N comme Notions. Le commerce a changé de classification dans les annuaires au fil du temps, passant de dry goods à variety store, ce qui n’a rien de bien informatif. Mais il finira dans la catégorie notions, c’est-à-dire mercerie, ce que confirme effectivement son inventaire après décès.

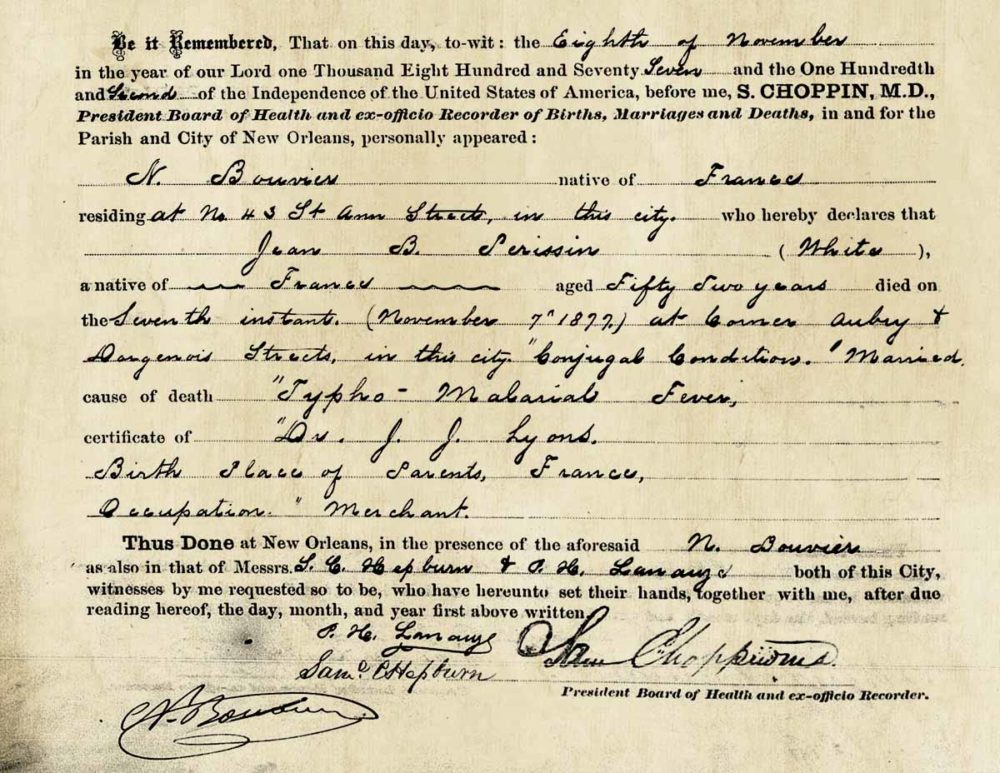

Jean Baptiste contracte une fièvre typho-malariale –une de ces maladies de l’insalubrité qui font des ravages à la Nouvelle-Orléans- et il en meurt le 7 novembre 1877. Émilie et lui n’ont pas eu d’enfants, la succession pourrait donc se régler fort simplement. C’est sans compter avec le juge qui désigne un représentant pour les héritiers absents, d’éventuels frères en France qui pourraient réclamer leur part des maigres biens laissés par le défunt.

Émilie doit donc batailler et démontrer que compte tenu de la modicité de l’actif successoral, sa vente ne couvrirait même pas la part réservataire à laquelle elle peut prétendre. S’ensuit rapidement un jugement qui fera désormais jurisprudence, voilà pourquoi nous en avons connaissance à travers la presse. Il précise qu’en dessous de mille dollars, il n’y a pas lieu de contraindre la veuve à liquider les biens de la communauté.

Tant mieux pour Émilie qui va pouvoir continuer à exploiter le magasin après avoir argumenté qu’elle est dans le besoin ; qu’elle est pauvre et ne possède rien en propre ; sauf ses habits et une petite montre, qui n’a aucune valeur. Qu’elle n’a aucun moyen d’existence et rien au monde : ni bien, ni argent, ni crédit et qu’elle est à peine capable de gagner sa vie avec sa propre industrie et son propre travail.

Visiblement, la Louisiane ne s’est pas révélée être une terre de cocagne pour les enfants Lombard.

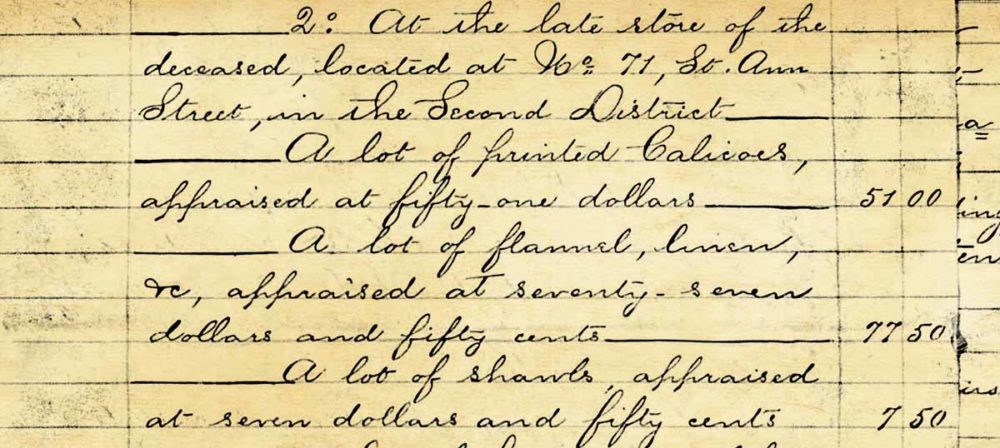

Et tant mieux pour nous, qui y gagnons au passage un inventaire après décès en règle. Il témoigne effectivement des maigres biens du couple mais surtout, il nous entraine dans le petit magasin de St Ann Street et nous permet de fureter un peu sur ses étagères.

Le travail du notaire et des deux priseurs commence par les biens personnels du couple qui consistent en quelques meubles, du linge et des ustensiles de maison, des effets personnels et de l’argent liquide :

• un meuble de toilette, un coffre, une table pour le repas et des chaises, un canapé, un buffet, une armoire et une horloge, évalués à $41.50

• un lot de draps, de serviettes, de plats, assiettes et ustensiles de cuisine, évalués à $45

• un lot de vêtements et d’articles d’habillement évalués à $30

• un lot de livres, cartes, cadres, canne et montre en argent, évalués à $7.50

• du liquide en monnaie américaine pour un montant de $226.45

Voilà qui met les possessions personnelles du couple à 350.45 dollars. Vient à la suite le détail des marchandises contenues dans le magasin, cette fois pour un total de 494.22 dollars

• un lot de calicots imprimés, évalué à $51.00

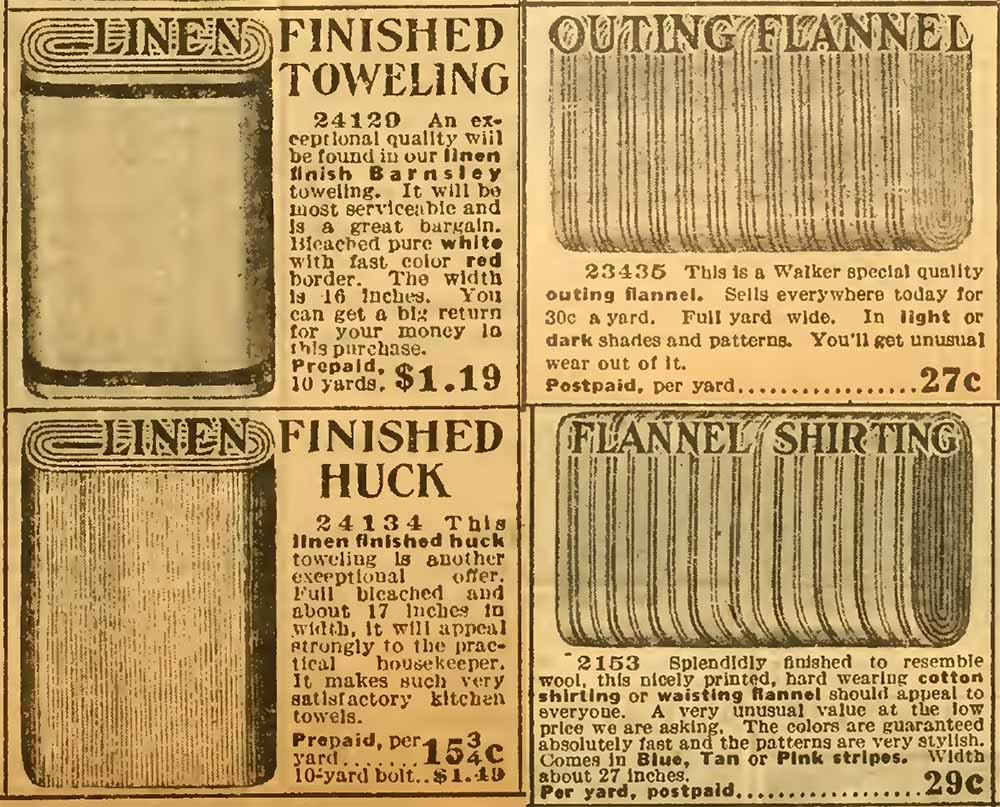

• un lot de flanelle, drap, etc. estimé à $77.50

• un lot de châles, estimé à $7.50

• un lot de jupons, évalué à $4.00

• un lot de nappes, évalué à $10.50

• un lot de draps, évalué à $12.50

• un lot de courtepointes, évalué à $9.00

• un lot de serviettes de table, évalué à $3.00

• un lot de bas, évalué à $75.20

• un lot de mouchoirs, évalué à $7,00

• un lot de jeans, évalué à $18.00

• un lot de brosses, peignes, et articles divers, évalué à $15.72

• un lot de rubans, évalué à $12.50

• un lot de corsets et articles divers, évalué à $70.95

• un lot de fils, évalué à $6.50

• un lot de cravates, carnets de poche, parapluies, éventails, barres anti-moustiques et articles divers, évalué à $62.35

• un lot de présentoirs et de comptoirs, évalué à $51.00

L’achalandage limité de la boutique et le montant modeste de l’évaluation pour chaque lot laisse bien imaginer qu’il ne s’agissait pas d’un magasin de luxe fréquenté par le beau monde de La Nouvelle-Orléans. Mais les villes sont remplies d’une clientèle ordinaire qui, elle aussi, a besoin de s’équiper et l’offre du magasin Perrissin correspond bien à la sociologie du Quartier Français au XIXe siècle : il n’y manque pas de clientèle pauvre parmi les émigrants de toutes nationalités, et également parmi les créoles installés de longue date, pour rechercher ce type d’établissement.

Vendredi, j’évoquerai la curieuse vie des quatre filles d’Annette et de Frédéric, étroitement liée à l’histoire de la mercerie que je vous ai racontée aujourd’hui.

Vers l’article suivant O comme Oh ! Surprise !

Les images des articles à la vente sont extraites du catalogue 1889 de la Chicago House Wrecking Company et du catalogue 1915 de W. & H. Walker Co.

22 commentaires sur “N comme Notions”

Un bel inventaire qui ne déçoit pas , encore une évocation de vies ordinaires qui fait encore plus s’ interroger sur cette volonté familiale d’ expatriation …..

!

Je crois surtout qu’on a beaucoup monté en épingle certaines réussites de l’émigration au XIXème siècle et qu’on a fini par bâtir une sorte de mythe autour de ça… De même que chez nous, si tu regardes bien, on a toujours tendance à plaquer sur la vie de nos ancêtres des images qui ne leur correspondent pas en réalité, beau linge, broderies fines, etc… tout simplement parce que les classes populaires laissent moins de traces tangibles et que les quelques traces qu’ils laissent ne sont pas sexys. Si tu savais le mal que j’ai eu à trouver une illustration de châles à 50 cents : je ne trouvais que de belles dames dans de beaux cachemires. Et pourtant, la vraie vie de nos gens, c’est ça, le plus souvent…

et c’ est ce qui fait toute la richesse de tes articles !

Bel article , ce matin!

A ton avis, toutes ces marchandises : tissus et fils viennent-ils d’Angleterre ( d’Europe?)ou trouve t-on déjà des fabriques américaines ?

Alex Askaroff, le collectionneur et spécialiste des machines à coudre anciennes vient de publier l’intéressant : The Fascinating World Of Cotton, Threads & Spools.

On a déjà des fabriques américaines, c’est évident, on est quand même sur la seconde moitié du XIXe siècle. Après, comment se répartit la consommation… Au doigt mouillé, je dirais : produits de luxe, provenance d’Europe, textile pour les gens normaux, production locale ? Vu les prix, la matière première existant sur place, je ne vois pas trop le modèle économique qui consisterait à aller faire fabriquer en Europe et retour… Mais ce n’est qu’un sentiment, ça demanderait à être étudié de près pour une réponse sérieuse.

En effet, le voyage de l’autre côté de l’atlantique et les espoirs d’une vie meilleure n’ont pas toujours été au rendez vous ! Loin s’en faut,

Mais voilà, nous commençons à trouver « la mercerie » chère à votre cœur.

À demain.

Trouver une mercière à La Nouvelle-Orléans, c’était inespéré, pour moi 🙂

Vos ancêtres avaient -ils encore des contacts familiaux avec le vieux monde ?

L’émigration ne leur a épargné ni les guerres ni les maladies tropicales …

Il est vrai qu’ici il y eu la guerre de 1870 et plus tard la grippe « espagnole»

Mon arrière grand-mère maternelle née en 1860 a connu trois guerres,perdu deux fils en 14-18 un petit -fils en 44 avant de décéder en 1947.

Les histoires familiales sont jalonnées de toutes ces catastrophes au cours des siècles et le miracle,c’est que nous sommes là ,petiotes descendantes à démêler l’écheveau.

Je ne saurais l’affirmer car je n’ai pas d’archives privées concernant cette histoire, qui était inconnue de la famille et que j’ai reconstituée uniquement à partir des archives publiques. J’aurais tendance à dire que oui car Catherine est restée en France et des nouvelles ont dû être échangées ? Mais rien de sûr.

Marchandises sèches…LOL 😂 très facile de succomber au « panachage » des langues quand on en manie deux! Je connais bien le problème et ai toujours mis un point d’honneur à ne pas le faire avec mes enfants…discipline pas évidente malgré tout qui, dans mon cas personnel, a succombé au fur et à mesure de leur scolarité…

Les marchandises sèches m’ont tuer lol. Mais les groceries sont pas mal non plus, comme quelques tournures qu’on devine calquées de l’anglais. Je trouve ça charmant, au demeurant, et l’anglais empruntant autant au français que l’inverse, il n’y a pas de bagarre… Je suis pour le métissage des langues comme des gens !

LOL…j’avais oublié de dire que c’était uniquement par souci de leur apprendre le français, règle d’or (le non panachage des 2 langues j’entends) dans les milieux bilingues pour que l’enfant apprenne une langue. A part ce point, vive le métissage indeed!!🥰

Belle histoire où l’on parvient à s’imaginer dans un magasin , et en Louisiane ! , je vais rattrapé la lecture de ce qui précède merci pour le voyage ( beaucoup de travail pour réunir tout ça à mon avis ! …)

Beaucoup de travail, beaucoup de plaisir 🙂

Bonsoir Sylvaine

Quel plaisir de lire cet article, avec l’inventaire de cette mercerie en Louisiane. Merci de la documentation détaillée.

Cela me rappelle un les vieux catalogues de Manufrance. Au moins, nous en apprenons tous les jours. Les veuves se sont battus pour conserver leur maigre héritage, pour ne pas se retrouver à la rue, sans un sou. La vie n’était pas plus belle en Louisiane, qu’en France. Bonne soirée et à demain pour la suite.

Merci de ta réponse sur ton article d’hier. Oui, je crois que j’ai confondu Ancestry et F S.

Tu as vu, j’avais promis de la mercerie, il y en a 😉 La pauvre Émilie, elle s’est battue pour conserver son seul moyen de survie, c’est vrai, comment aurait-elle fait sinon ? Tu vas voir vendredi : elles vont vivre à quatre dessus !

Ah les inventaires, toujours le même plaisir de s’immiscer dans le quotidien de nos ancêtres !

Ce sont mes documents préférés. La chance que j’ai eue d’en trouver un en Louisiane et en plus que ce soit celui d’une mercerie, je n’en revenais pas !

Un bel inventaire poétique à la Prévert, pour une réalité qui l’était beaucoup moins, pauvre Emilie…

Belle journée, bises

Pour le moment, je n’ai pas trouvé chez moi de belles boutiques d’ouvrages de dames. Autant mon arrière-arrière-grand-mère à Creil qu’Émilie à La Nouvelle-Orléans, c’est de la marchandise de base. Ça viendra, j’y crois fort !

Quelle mine d’or cet inventaire ! J’adore ces documents qui nous permettent de pousser la porte du foyer de nos ancêtres pour voir un peu ce qu’il s’y passe 😊🥰

Les inventaires après décès, c’est vraiment ce qu’il y a de plus porteur d’informations, je trouve. Comme les inventaires à la vente des commerces, d’ailleurs.