Alphonse se hâte avec son tout petit fardeau, une plume qui pèse si lourd entre ses bras… Il n’y a pas loin de la rue Saint-Paul à la maison commune et il a tôt fait de dégringoler le chemin de la Fontenotte pour arriver tout droit jusqu’au cœur de la ville.

Une fois rendu, il faut encore monter la vingtaine de marches du grand perron, en prenant bien garde de ne pas trébucher, avant de se présenter, enfin, devant le maire de Beaucourt.

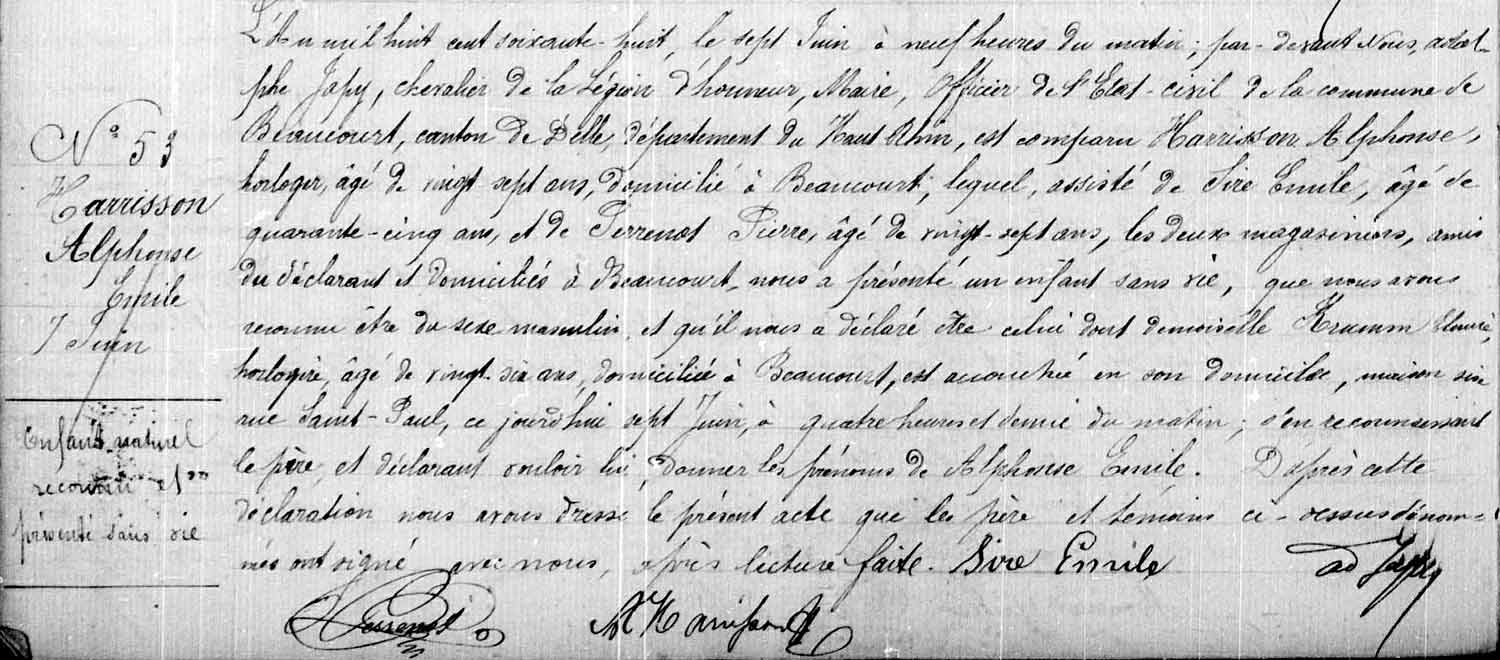

Adolphe Japy connaît bien le père qui arrive devant lui ce matin-là puisqu’il travaille pour sa famille à la Pendulerie, comme la mère, comme presque toute la ville. Avec la délicatesse dont il est peut-être capable, il dégage l’enfant de sa couverture pour constater, ainsi que le lui impose la loi, que c’est un garçon et qu’il n’a pas un souffle de vie.

Mais Alphonse tient à nommer le petit enfant, comme pour l’arracher aux limbes où il s’enfonce déjà. Et par-dessus tout, il tient à s’en déclarer le père même s’il n’est pas marié avec la jeune femme qui a accouché chez lui ce matin, aux premières lueurs de ce qui aurait dû être un beau matin de printemps.

Il sera donc Alphonse Émile, premier enfant d’Elmire Krumm et d’Alphonse Harrisson, horlogère et horloger de leur état, si peu né à Beaucourt ce 7 juin 1868.

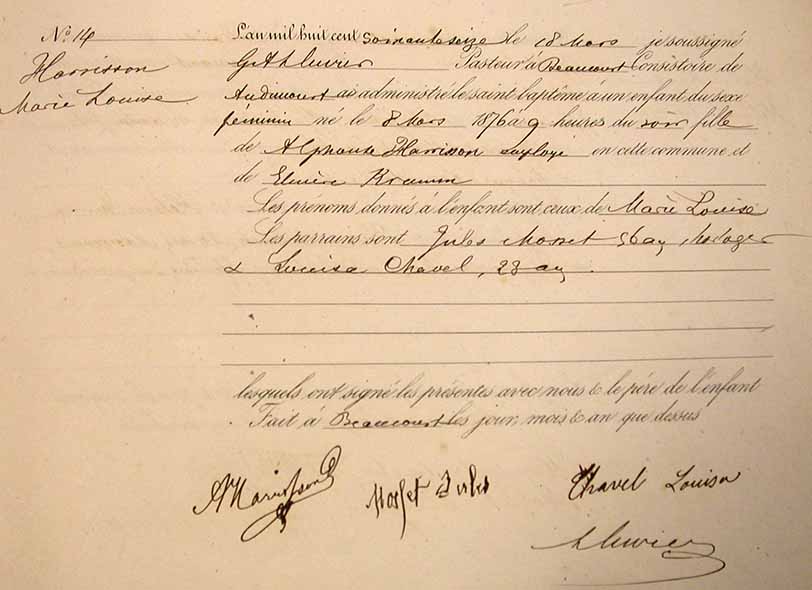

à Beaucourt – Archives départementales du Territoire de Belfort 1E9 NDM7

Il est bien rare que les archives nous livrent véritablement une histoire d’amour. Unions d’intérêts ou d’affinités, enfants subis ou désirés, foyers protecteurs ou maltraitants, qui peut se vanter d’appréhender, au travers des écrits officiels, ce que fut vraiment la vie intime de nos ancêtres ? Tout ce que nous ajoutons de chair autour de l’état civil n’est, le plus souvent, que la projection idéalisée de ce que nous aimerions y voir.

Mais ces deux-là…

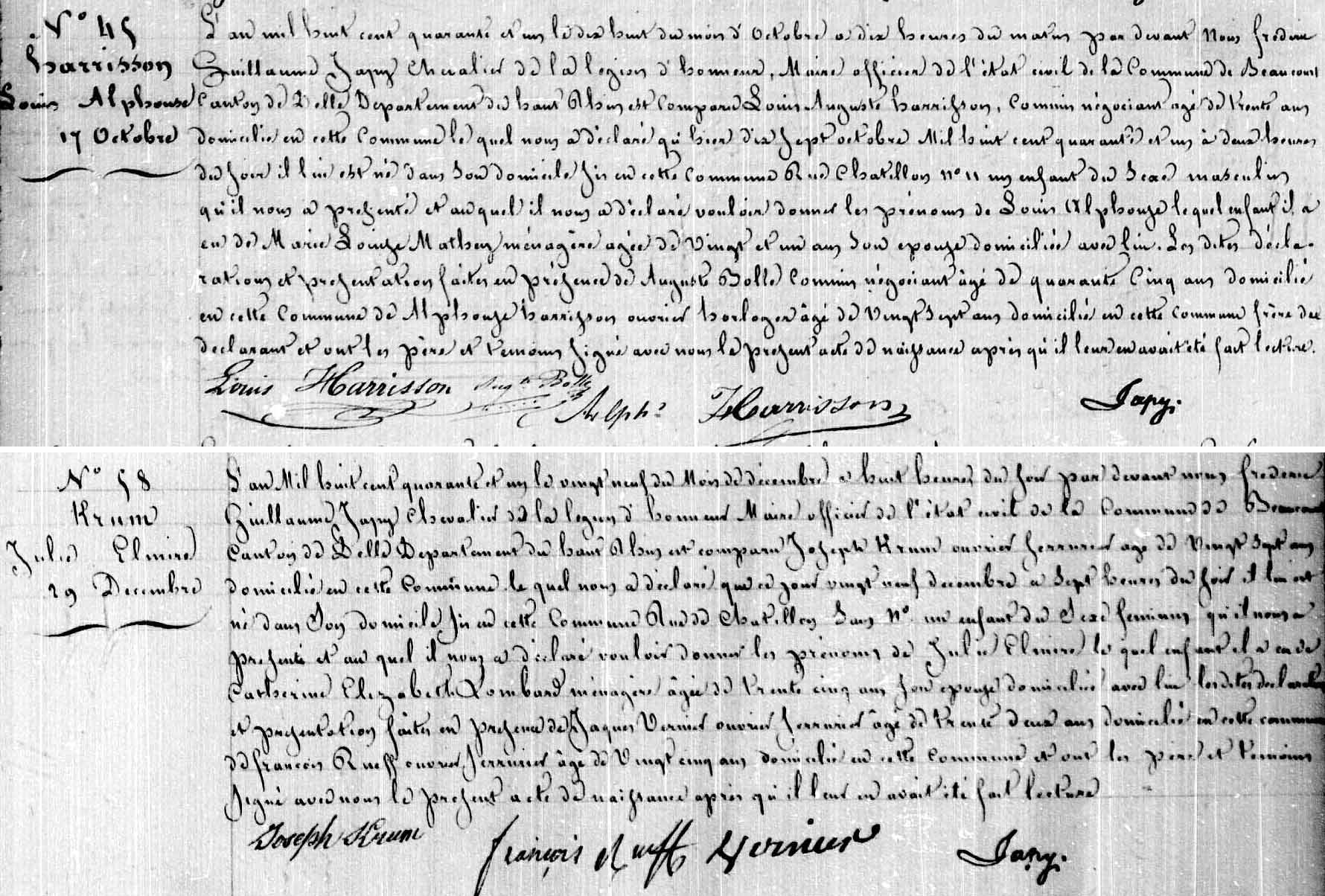

Elmire et Alphonse naissent à quelques semaines d’écart, dans deux familles voisines, à la fin de l’année 1841. Alphonse est du 17 octobre et Elmire du 29 décembre. Ils grandissent dans deux foyers protestants, dont quasiment tous les membres sont employés, logés, nourris par l’industrie Japy.

Alphonse est enfant unique et son père est commis aux magasins de la grande fabrique. De son côté, Elmire est la cadette d’une fratrie de quatre et ses parents sont ouvriers horlogers… pour Japy, évidemment.

Rue de Châtillon, rue de l’École, chemin de Dasles, au fil du temps les deux familles sont le plus souvent voisines, probablement logées par leur employeur commun ; d’ailleurs Beaucourt est encore une bourgade modeste, venant juste de dépasser deux mille habitants. Elles vivent dans le même microcosme et leurs enfants se retrouvent quotidiennement, habitant le même lieu, fréquentant tous les deux la même école construite par Japy, recevant le même enseignement de Monsieur Clerc, son instituteur.

En 1868, Elmire et Alphonse étaient largement en âge de se marier, pourquoi cet enfant conçu dans les marges ? On a dû en entendre, des négociations, des prières, des fâcheries… et avec une intensité accrue dans les six mois qui ont suivi la douloureuse arrivée de ce bébé. Car après avoir subi cette épreuve en faisant front commun, le jeune couple persiste et décide de passer une bonne fois pour toute devant le maire.

Elmire a perdu son père dix ans plus tôt et Catherine Lombard, sa mère, est évidemment soulagée qu’Alphonse maintienne son attachement à sa fille. Tant d’autres auraient profité qu’il n’y ait finalement pas d’enfant pour se défiler !

Mais du côté du garçon, les parents ne l’entendent pas de cette oreille. Les deux familles étaient-elles chiens et chats depuis longtemps ? Le casus belli est-il né récemment de ce ventre qui s’est arrondi un peu trop tôt ? Toujours est-il que les parents d’Alphonse s’opposent farouchement à ce mariage pour leur unique enfant. Ils ont les moyens d’empoisonner le projet des jeunes gens ; mais eux ont les moyens de passer outre la hargne de leurs aînés.

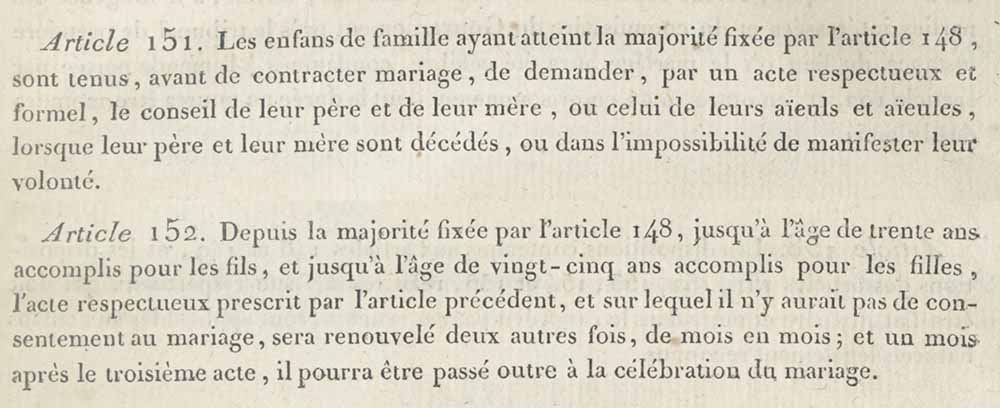

Car Alphonse et Elmire ont largement atteint la majorité matrimoniale qui est, à l’époque, de vingt-et-un ans pour les filles et de vingt-cinq ans pour les garçons ; ils peuvent donc se marier sans le consentement de leurs parents. Mais la petite subtilité introduite par le code civil de ce bon vieux Napoléon, qui par ailleurs a tant fait pour brider l’autonomie des femmes, c’est qu’ils devront tout de même, leur vie durant, solliciter « le conseil de leur père et de leur mère ». Le plus souvent, les parents sont présents le jour du mariage, manifestant ainsi leur approbation.

Mais quand ils sont récalcitrants, les tracasseries commencent. L’enfant désavoué doit passer par le notaire pour leur présenter « un acte respectueux et formel ». Et comme Alphonse n’a pas atteint trente ans, il devra, par-dessus le marché, le faire trois fois de suite, à un mois d’écart, puis patienter encore un mois pour prendre avec Elmire le chemin de la mairie.

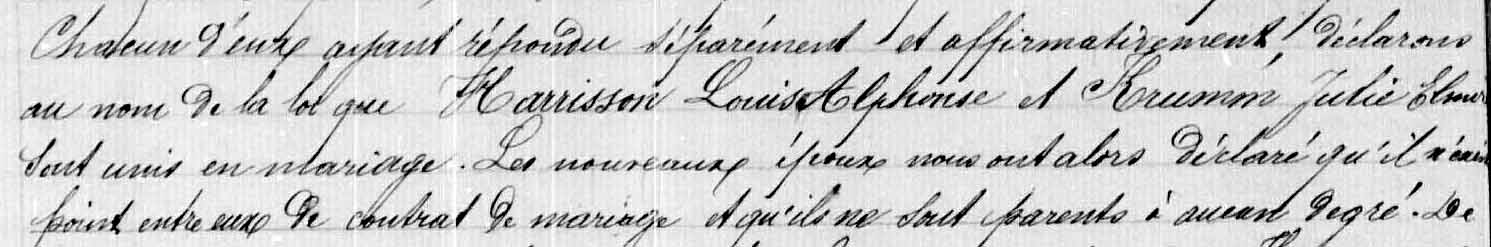

Nos jeunes amoureux durent ainsi franchir ce parcours d’obstacles avant de pouvoir enfin concrétiser leurs épousailles, presque six mois après la mort de leur bébé. Le jour du mariage, Catherine Lombard est aux côtés de sa fille mais ni Marie Louise Mathey, ni Auguste Harrisson ne se sont déplacés pour accompagner leur garçon.

Un an plus tard naît Georges Alphonse, notre futur ancêtre. Puis le couple traverse une nouvelle crise : en juin 1872, Elmire accouche de jumeaux ; la petite fille ne survit qu’une courte journée et son frère la rejoint quatre jours après. Au moins ces deux-là auront-ils eu le temps d’être baptisés, contrairement au premier né.

Ce sont ensuite Louis Eugène en 1873 et Marie Louise en 1876 qui viennent agrandir la famille.

J’ai cherché des traces de réconciliation, bien sûr. Mais bien que les deux foyers soient restés voisins, Auguste n’a accompagné son fils à aucune des naissances suivantes pour déclarer ses petits-enfants, ni leur décès, comme il est souvent de coutume que le grand-père le fasse. En revanche, c’est Alphonse qui viendra en mairie déclarer la mort de son père en 1877, puis celle de sa mère en 1880.

Je me suis prise à rêver que le désaccord avait cessé autour du berceau de la cadette puisqu’elle a reçu à la naissance les deux prénoms de sa grand-mère paternelle et que, comme elle, elle a choisi toute sa vie de porter celui de Louise. Mais ce n’est pas l’aïeule qui a tenu l’enfant sur les fonts baptismaux, pour la nommer et être sa marraine…

Billet écrit dans le cadre du Mois Geneatech, thème de la 2ème semaine de février :

« Spécial Saint-Valentin »

29 commentaires sur “L’amour dans les archives”

J’aime beaucoup votre plume qui fait si ardemment renaître ces fragments du passé et crée des ponts avec le présent. Quel plaisir de lire la vie qui fut la leur de ces marques du passé habituellement si solennelles !

Encore un texte magnifiquement écrit…on lit un extrait de roman…j’adore ! Encore un texte qui m’apprend des choses, qui suscite de l’intérêt, qui instruit. Merci Sylvaine.

Pour une fois que je tenais des amoureux avérés 😉

C’est passionnant,émouvant, renversant de détails. Quelle patience, la même que pour la broderie?

Ah je dirais que l’enquête généalogique, c’est quand même plus excitant 😉 Mais c’est vrai que quand on passe des soirées à dépouiller des registres, il faut pas mal de patience…

merci Sylvaine de nous conter de si passionnantes histoires!triste et émouvante celle de ce petit sans-vie mais reconnu par son père!belle lignée malgré les aléas de la vie!merci pour tes conseils!bisous josie

Josie cette déclaration de naissance m’a particulièrement touchée car aujourd’hui, on conseille plutôt aux parents de concrétiser de cette manière et d’autres le passage dans leur vie d’un enfant mort-né, pour parvenir à faire leur deuil. Mais à l’époque il n’était pas si courant qu’on nomme un enfant non baptisé, et les registres sont pleins de ces tristes ESV, enfants sans vie… et sans nom.

A la lecture des commentaires de vos lectrices et de votre dernière réponse, Sylvaine,c’est évident : nous ne sommes certaines que de la lignée maternelle, une petite « vengeance biologique »dans ce monde où les lois ,les codes ,l’état civil ont été édictés par les hommes.

Pour tout vous dire, je me demande même si ce carcan de contraintes en tous genres érigées au fil des siècles autour des femmes n’est pas justement la conséquence de leur toute-puissance biologique et une tentative des hommes pour compenser leur fragilité sur ce plan-là en reprenant la main sur leur lignée.

Mais heureusement, tout évolue rapidement et avec la bonne volonté des uns et des autres, on peut rêver à la disparition de cet antagonisme. Nous ne la verrons pas, mais les générations futures ?

Bonjour Sylvaine

J’Aime beaucoup, tes recherches généalogiques. Cette belle histoire d’Amour finie par triompher, mais à quel prix. Pas toujours facile de remonter le temps, quand il nous manque des éléments.

J’arrive facilement à remonter l’histoire du côté paternel de ma Maman, celle de sa Maman, ma grand mère maternelle, je suis bloquée pour le moment. Mais j’y reviendrai. Du côté de mon père, un autre problème se pose, car mon grand père paternel est né de père inconnu, et porte le nom de famille de l’homme qui a épousé mon arrière grand mère paternelle, en adoptant deux de ses trois enfants. L’ainé étant trop vieux pour être adopté porte le nom de jeune fille de sa mère . Mon grand père paternel et son jeune frère on prit le nom de leur père adoptif.

C’est très enrichissant de remonter le temps . Je note tout ce que je trouve, et e fais le tri ensuite.

Voilà. Merci à toi. Bonne après midi. Gros bisous.

C’est l’éternel débat. Personnellement, comme je suis partie sur le principe de faire une généalogie basée sur les actes, je considère que le père qui reconnait ou le père qui adopte est… le père, et voilà tout. Et j’ajouterai qu’il l’est probablement bien plus que le géniteur qui s’est évaporé dans la nature sans assumer son acte. Ce qui m’amuse, c’est qu’on ne se pose jamais la question de la paternité biologique quand un enfant nait dans le mariage… alors pourquoi là ?

Passionnant et émouvant, quelle belle histoire d’amour… et quelle belle constance de la part de ses deux amoureux…

Merci pour le partage, belle journée, bises

Cette branche de protestants tout à fait ordinaires n’en finit pas de me réserver des surprises !

Bonsoir Sylvaine,

Je suis littéralement sous le charme de votre capacité au récit vivant, plein de charme et d’un joli style de la vie de vos ancêtres à partir de papiers très officiels et sans grande poésie la plupart de temps. Je suis moi-même une avide chercheuse de mes ancêtres proches ou lointains et, pas plus tard que ce week-end, un peu en écho avec votre jolie histoire entre Elmire et Alphonse, je me suis retrouvée devant une histoire d’amour (ou de désamour ?) d’un de mes aïeuls que je ne parviens pas à expliquer.

Nous sommes en 1840, Pierre (22 ans, mineur) et Marie Magdeleine (25 ans, majeure) vont se marier. Les parents jeune homme sont toujours vivants, alors que la jeune fille n’a plus que sa mère. Comme il est de coutume, deux publications des bans sont faites les 10 et 17 mai 1840. Jusque là tout va bien, mais aucune trace d’un mariage entre Pierre et Marie Magdeleine. Marie Mgdeleine que l’on retrouve l’année suivante sur deux nouvelles publications de bans, les 2 et 9 mai 1841, avec un certain Joseph, qu’elle va épouser le 12 mai 1841.

Quant à Pierre, il se mariera finalement en 1846 à l’âge de 28 ans (majeur) avec Marie (24 ans et majeure aussi), lesquels donneront naissance à mon arrière-grand-père maternel.

Mais alors quelle pourrait être l’histoire de ce premier amour ? Le mystère est là et restera entier à jamais, mais peut-être qu’avec votre talent, vous pourriez en faire une jolie histoire…

Merci infiniment pour ces belles histoires contées à partir de petits riens et qui font notre existence.

A bientôt de vous lire.

Pascale

Alors ça, ces fameux mariages non concrétisés… Parfois je ris en pensant que l’un des deux, un peu plus lucide, a pris ses jambes à son cou avant le oui fatidique. Mais ce sont toujours des psycho-drames dont nous aurons bien du mal à démêler les ressorts, effectivement.

Quel récit émouvant ma chère Sylvaine! J’adore cette superbe facilité (qualité en fait…!) que tu as de « broder » autour de l’état-civil pour nous « conter » des histoires comme au bon vieux temps!! Comme tu sais, je brûle d’envie de m’y mettre moi aussi autour de quelques mystères entourant certains de mes ancêtres, ceux qui attisent mon imagination! Super impatiente de découvrir ton prochain billet…..mon RV préféré de début de semaine!! xxx

Je ne vais pas faire comme sur Ouvrages de Dames et publier chaque semaine mais… il y en a encore un peu, pour ce mois de février. Fichu défi ! 😉

Bonjour

J’aime beaucoup la subtilité avec laquelle vous amenez les choses. On se laisse prendre par l’histoire tout en apprenant des tas de choses. 👍 bravo

Merci Anne-Catherine 😉

une belle histoire d’amour reconstituée et tant mieux car tu as failli ne pas naître (lol). C’est vrai qu’il faut lire entre les lignes pour deviner les maux familiaux. Belle illustration de la vie de cette époque

bises

violine

J’ai failli ne pas naître… et j’ai aussi bien failli ne pas naître ici, car Catherine Lombard, la mère d’Elmire, est la seule qui soit restée en France. Son père, sa sœur et ses deux frères ont traversé l’océan et sont partis faire souche en Louisiane. Cette branche de protestants francs-comtois m’en fait voir des vertes et des pas mures 🙂

Bonjour Sylvaine,

Cet article est passionnant ! Merci de le partager avec nous !

Bon début de semaine !

Merci Michèle, bon début de semaine à vous.

La lecture de certains actes de mariage laisse supposer des désaccords familiaux . J’ai trouvé plusieurs « acte rexpectueux et formel » parmi les mariages de mes ancêtres, mais il semble bien que l’amour triomphe toujours …..

Le problème, c’est que quand il ne triomphe pas, tu ne trouves pas l’acte de mariage, justement…

Encore une belle histoire Sylvaine,celle écrite entre les lignes de ces actes officiels.

Grâce à un ami qui écrit un livre sur ses ancêtres et à vous qui nous donnez l’envie ,je crois bien que je vais m’y mettre.

En Belgique ,les archives ne sont consultables que 120 ans après paraît-il.

Mais oui Pat, il faut s’y mettre ! Et ne pas écouter les on-dit, les délais de consultation des archives belges sont plus courts que ça (50 ans pour les décès, 75 ans pour les mariages, 100 ans pour les naissances). Hop, hop, hop 🙂