Ma mère était une magicienne. C’était évidemment une couturière hors pair, mais elle avait surtout une incroyable capacité à patronner les modèles les plus improbables. Lorsqu’à la sortie d’une nouvelle collection je pointais dans un magazine la photo d’un défilé, elle sortait illico une grande chemise cartonnée contenant des formes pour les encolures, les têtes de manches, les ceintures les plus diverses et agençait tout ça sur le tissu, étalé bien à plat sur la grande table de la lingerie.

Comme par enchantement, le résultat finissait toujours par ressembler au modèle d’origine, corrigé par les aménagements que je lui avais demandés. Un peu plus de blousant ici, un peu moins de longueur là, un plongeant plus prononcé, l’effet des godets mais sans les godets ; bref, j’obtenais toujours la fringue convoitée.

Il y avait dans sa chemise aux merveilles des cols Claudine, des cols châle, des cols officiers, des cols loin ou près du cou, des cols cravate ou jabot, des manches ballons, courtes, longues ou trois-quarts, plus ou moins gigot, plus ou moins froncées, des ceintures droites ou à empiècement, des montages de plis plats ou creux…

Ces morceaux de quelque chose étaient découpés le plus souvent dans du papier à colis de récupération et, à force de servir, ils étaient tout piquetés de trous d’épingles. Il me semblait parfaitement naturel que s’ajustant en un puzzle toujours renouvelé, ils aboutissent à une tunique au tombé parfait, ou une jupe virevoltante juste comme il faut, ou une robe aux proportions impeccables.

Ce n’est que bien plus tard, après quelques ratages personnels mémorables, que j’ai réalisé à quel point ma maman avait le génie pour transformer en volume un modèle à plat et que non, ce n’était pas donné à tout le monde. En tout cas, ça ne m’était pas donné à moi. Depuis je m’en suis donc tenue aux patrons du commerce, en tâchant de ne pas avoir à trop m’en éloigner.

Faux départ

Ginette était bonne élève et elle aimait l’école. Après le certificat d’études, elle aurait rêvé de continuer sur sa lancée et, pourquoi pas, de devenir elle-même institutrice. Cette aspiration, qui peut paraître tellement modeste aujourd’hui, était pourtant déraisonnable dans son contexte et son époque. Encore bénéficia-t-elle d’un sursis d’un an grâce à la récente loi qui venait de passer l’âge de l’instruction obligatoire de treize à quatorze ans.

C’est donc à quatorze ans qu’il lui fallut se mettre au travail mais la voie était étroite pour une jeune campagnarde dotée du niveau scolaire de base. Comme sa mère avait dû le faire avant elle, bien plus jeune encore, elle vint grossir le contingent des petites bonnes en service dans des maisons bourgeoises.

Elle eut cependant la chance de ne pas être placée chez des employeurs maltraitants ou abuseurs, comme c’était malheureusement trop souvent le cas pour ces jeunes filles vulnérables. Mais elle n’en détestait pas moins cet état de domestique chargée des travaux les plus ingrats et logée par la famille qui l’employait, la privant ainsi de toute marge d’autonomie.

Elle réajusta donc ses rêves à la baisse et décida que pour en sortir, elle deviendrait couturière. Un métier de crève-la-faim, certes, mais au moins elle aurait son indépendance et la satisfaction de créer de ses mains quelque chose de beau.

Retour à l’école

Sa chance fut justement la seconde maison dans laquelle elle se trouva placée à Reims au retour de l’Exode. Monsieur Baudoin était professeur de violon au conservatoire et formait avec son épouse Marie Madeleine un couple sans enfant. Peut-être en souffraient-ils ? Toujours est-il qu’ils prirent leur petite bonne en affection.

Maman me racontait que même si elle n’était pas dispensée des dures journées de travail inhérentes à sa fonction, elle n’en était pas moins gentiment traitée par ses employeurs. Elle avait été initiée à la musique classique à l’occasion des soirées passées avec eux au salon quand elle avait fini son ouvrage. Elle avait découvert le théâtre où le couple l’emmenait parfois lorsqu’il était de sortie.

Ils firent bien davantage encore en l’aidant à suivre les cours de couture qui allaient lui permettre de changer de métier.

Ce fut à quelques centaines de mètres de là, rue des Poissonniers, dans l’établissement ouvert en 1938 par Yvette Taboureux qui appartenait au réseau des écoles Guerre-Lavigne. On y dispensait des cours de couture et des cours de coupe basés sur la méthode publiée et brevetée depuis déjà un siècle par Alexis Lavigne, maître-tailleur et tailleur-amazonier de l’impératrice Eugénie, prolixe inventeur notamment du mètre ruban imperméabilisé ou du buste mannequin moulé sur nature.

Après son père, Alice Guerre-Lavigne étoffe la méthode de coupe et théorise son apprentissage. Elle développe ainsi le réseau des écoles Guerre-Lavigne qui perdure encore aujourd’hui sous le nom d’Esmod.

À la lecture du programme enseigné à l’école, je comprends mieux comment ma mère avait fait prospérer ses talents de conception. Yvette Taboureux dispensait elle-même les cours théoriques de coupe, à raison de deux heures par semaine pendant lesquelles elle passait en revue les constructions les plus variées : toutes les formes de cols, de jupes, de manteaux, de kimonos et bien plus encore.

Elle était assistée, pour la mise en pratique, de deux dames qui apprenaient aux futures couturières à assembler les vêtements et à fignoler les poignets, les pattes, les boutonnières, les coins, les biais, les arrondis, les ganses, les poches, la technique spécifique de la lingerie… Bref les élèves ressortaient de là prêtes à habiller le monde entier.

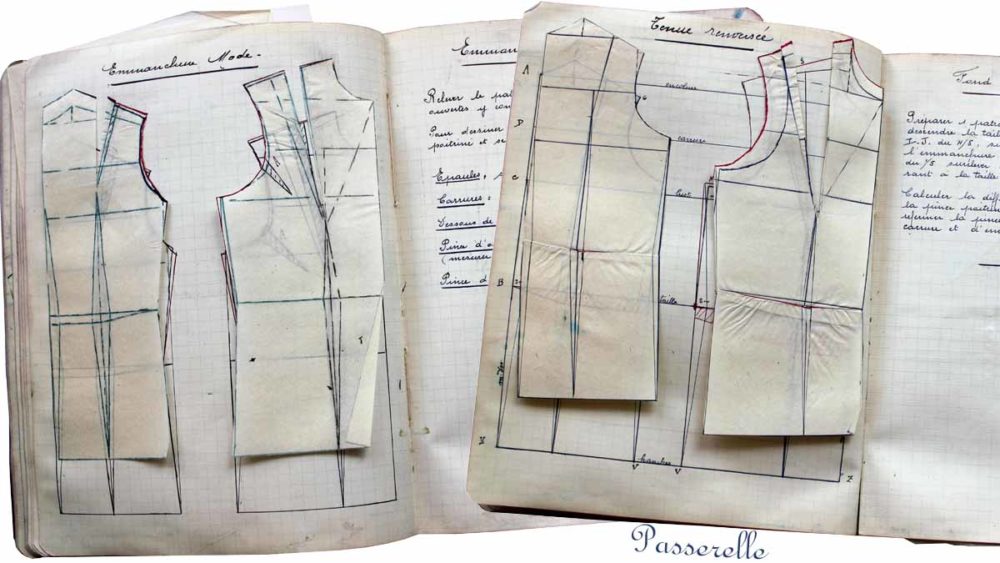

Au chapitre de mes objets manquants et regrettés figurent les cahiers que ma mère a forcément remplis pendant ses cours mais qu’elle n’a pas conservés. Grâce à mes collections, je peux tout de même m’en faire une idée assez précise avec celui d’une jeune costalorienne ayant appris la couture selon la même méthode, à peu près à la même époque.

Il contient les recommandations pour prendre précisément les mesures et surtout, adapter correctement les modèles à toutes les morphologies. Au fil des pages, on sent bien la maîtrise technique qu’il faut développer pour parvenir à patronner et à couper dans les règles de l’art. Les vêtements étudiés sont plutôt complexes ; les fantômes de papier de soie superposés aux modèles dessinés donnent une idée bien plus concrète encore du travail à réaliser.

L’atelier Provignon

En quittant le cours Taboureux, Ginette était donc fin prête pour son nouveau métier. Après une première patronne dont je sais peu de choses hormis son nom et une localisation approximative dans le bas de la rue de Vesles, elle embaucha dès le début des années cinquante à l’atelier de Mademoiselle Provignon.

1950 marque justement un tournant dans la manière de s’habiller avec les débuts du prêt-à-porter au sens où on l’entend aujourd’hui : c’est désormais à chaque morphologie de se conformer à un vêtement fabriqué en série selon des tailles standardisées et non l’inverse. Mais jusque-là, la majorité des gens s’habillait encore sur mesures, en fait maison ou chez la couturière.

Avec l’aide de ses petites mains, Yvonne Provignon parait de haute couture ces dames de Reims en amenant à la province les modèles de Lucile Manguin. Mais ma mère se rappelait également, étant encore arpette, être allée à Paris chercher chez Monsieur Dior les patrons sur toile qui permettraient de reproduire sa dernière collection.

Le défilé organisé chaque année pour le public rémois faisait ouvrir des yeux ronds aux petites provinciales de l’atelier qui s’activaient pour apporter leur aide en coulisse : les mannequins parisiennes ne s’embarrassaient pas de chichis et se baladaient très naturellement à moitié nues au milieu des portants sans se préoccuper aucunement de l’entourage, fut-ce les machinistes qui s’affairaient aux lumières !

Mais le plus souvent, l’atelier n’était pas à telle fête. L’activité jouait les montagnes russes entre des moments de commandes intenses où les couturières s’usaient la santé à faire des heures invraisemblables et des périodes sans activité où elles devaient chômer. Ma mère me racontait l’humiliation ressentie lorsqu’elle était appelée pour aller faire le ménage dans les locaux du bureau de placement, sous peine de perdre le peu d’allocations qu’elle recevait à la morte saison. Elle avait déployé tant d’efforts pour se sortir de là !

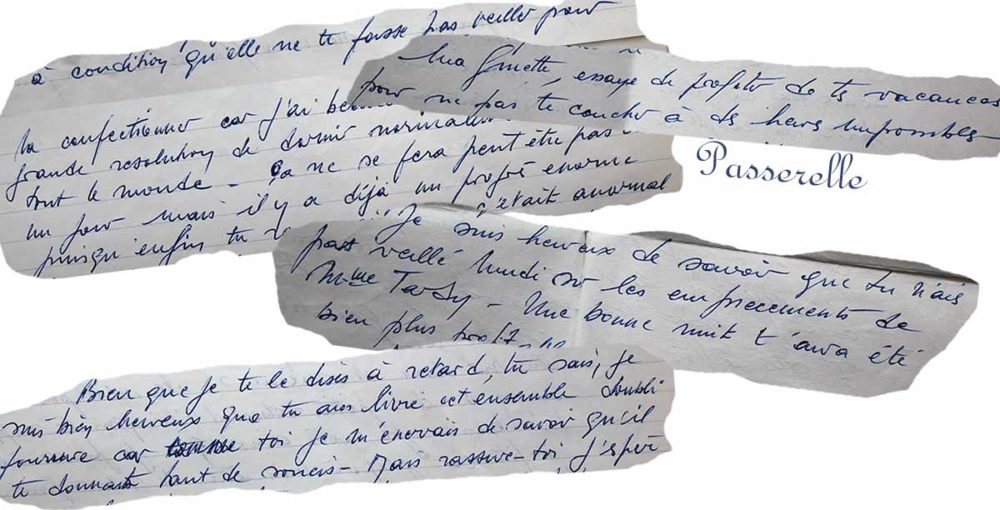

Le 25 novembre 1951, Ginette coiffait Sainte-Catherine avec toutes ses collègues de l’atelier Provignon… et trois ans après, elle rencontrait Pierre. Je regrette que parmi leur correspondance, seule une infime partie des lettres de ma mère ait pu être sauvée car dans les commentaires et les questions de mon père, je devine en creux la petite chronique qu’elle lui tenait de la vie à l’atelier. Et j’aurais tellement aimé être en capacité d’identifier ses collègues dont je ne peux chopper que quelques prénoms au vol lorsqu’il lui demande des nouvelles.

Mais il est certain que même en période d’activité normale, son salaire ne lui permettait pas de vivre correctement ; elle consacrait de longues soirées à lutter contre le sommeil pour mettre la dernière main aux toilettes des clientes privées qu’elle devait prendre en supplément. Mon père s’en inquiétait souvent, et encore plus lorsqu’il a su qu’elle m’attendait.

Là il la supplie de ne pas veiller trop tard sur les incrustations de dentelles qu’elle doit faire à une robe du soir ; ici il lui demande si le long travail de ouatinage qu’elle a réalisé sur une doublure de loden valait vraiment tant de peine. Un peu plus tard, il suit avec inquiétude l’avancement du tailleur qu’elle a mis en route pour leur mariage…

Au retour, quand ils furent enfin installés dans leur vie de jeune couple, il pouvait au moins la soulager un peu même si ce n’était que d’une toute petite partie de sa tâche. Après le bureau, il passait des soirées avec elle à lui faire les surfils ; et comme c’était de la qualité haute-couture, ça ne rigolait pas, il fallait respecter un nombre de points bien défini par centimètre, même pour ce travail qui ne se voyait pas !

Ma mère a travaillé à l’atelier Provignon jusqu’à l’arrivée de mon frère mais elle a bien sûr conservé ensuite le contact avec ses anciennes collègues. J’ai de très lointains souvenirs de l’atelier qui était situé rue Thiers, en étage, dans un immeuble classique du XIXe siècle agencé à la Haussmann. Le rituel des visites était toujours le même : Mademoiselle Provignon nous faisait tout d’abord passer sous la toise improvisée qui nous était dédiée à l’intérieur d’une porte de placard, pour vérifier que les enfants de Ginette avaient grandi comme il fallait depuis la dernière fois.

Puis après nous avoir bien admirés, on nous confiait à chacun un énorme aimant en forme de fer à cheval, avec l’importante mission de récupérer toutes les épingles tombées dans les rainures des vieux parquets. Alors nous sillonnions les pièces de l’atelier à quatre pattes sous les grandes tables de coupe, on ne nous entendait plus. Ces dames pouvaient bien tranquillement échanger les dernières nouvelles et au moment de partir, il fallait encore nous arracher à notre tâche ;-))

Ma mère m’accompagne encore dans mes travaux d’aiguilles avec ces petits riens qui sont tout pour les couturières. À sa suite, j’ai adopté cette vieille boîte de chocolat de Royat à l’effigie de la Marquise de Sévigné dans laquelle elle a toujours tenu ses épingles. Et surtout, je coupe encore mon tissu (et seulement mon tissu, celles qui savent me comprendront !) avec les grands ciseaux de Nogent qui étaient les siens.

38 commentaires sur “R comme… petits Riens de couturière”

Bonsoir Sylvaine

Oh oui, je sais pour les ciseaux de couturière. Ils ne servent que pour le tissu. Car si on coupe du papier ou du carton avec les ciseaux ne coupent plus aussi bien le tissu . Chaque ciseau à sa fonction. Il faut respecter les outils de chacun, pour leur utilisation spécifique. Couturière, c’est un beau métier, mais que d’heures passées , pour un salaire de misère. J’ai moi même fait de la couture pendant plus de 40 ans . Il ne faut pas compter le temps passé pour faire un vêtement, sinon, personne ne pourrait rien acheter. Ma maman, nous faisait tout nos vêtements, elle nous tricotait nos pulls , avec des motifs . Elle faisait tout ou presque sans patron, ni suivre les explications des magazines. Elle faisait à l’intuition, et tout allait de façon parfaite. Que de souvenirs. bonne soirée. Gros bisous.

C’est un peu comme ça dans tous les artisanats, je crois : il est bien difficile de se faire payer réellement ses heures, sauf à faire dans le produit de luxe et à travailler pour les riches. Au bout du compte, c’est vrai qu’il est plus rentable de travailler pour soi.

Du bonheur à lire . Merci

Merci Isabelle 😉

merci pour cet article . La vie n’était pas facile à cette époque. Votre maman avait beaucoup de volonté .bonne soirée

Et dire que c’était moins pire qu’avant : la mère de ma mère a commencé comme bonne à l’âge de 9 ans…

quel joli témoignage!j’ai gardé la boîte à couture de ma maman!elle réparait nos vêtements…avec 9 enfants ,et honte à moi…je pensais que le raccommodage était réservé aux gens de peu de moyens,que nous étions pauvres…et j’étais si heureuse « lorsqu’elle nous habillait »nous allions alors dans une vieille boutique emplie de vêtements pour toutes les bourses!!aujourd’hui,je fais peu les boutiques, petite,je disais « quand,je serais grande,j’aurais des beaux habits!!!c’est devenu…secondaire!

et si ça peut te consoler,ma maman s’appelait Yvette et sa meilleure amie Ginette!!!elle aurait aimé devenir couturière…elle nous a élevé!bises josie

Yvette, la sœur de ma maman 😉 Ah je te le dis, que des « ette » ! Tu sais elle aussi elle tirait la tête sur sa photo de communion à cause du feu de plancher à sa robe, elle espérait pourtant avoir une robe pour elle ce jour-là mais non, c’était toujours du recyclage des frangines. C’est un problème éternel ! Et quand on est grande, on se rend compte que tout ça ne compte pas.

Maman aussi était couturière 7 ans dans u n atelier à la fin devenue première main elle faisait les patrons elle m a toujours habillée tant qu elle a pu j avais 55 ans et j ai dû me résoudre à aller en confection au début je trouvais tout mal fait…….comme toi je me sers toujours de ses ciseaux et de ses épingles.bizettes

Ah oui ! Acheter de l’industriel quand on est habituée au fait main, c’est la désolation, faut vraiment pas être regardante. On s’habitue…

Quel doux hommage!

Ma grand-mère était elle aussi couturière, mais « au noir », dans le quartier, et n’avait jamais eu de cours. La pauvre, chargée de 7 enfants, y passait ses nuits, et certaines voisines étaient très exigeantes… Que de fois j’ai ramassé ses épingles avec un aimant, tout simple, un petit bout de métal dont je me souviens encore avec émotion. Je pense toujours à elle quand je ramasse mes épingles…

Le ramassage des épingles est une ruse très couramment employée par les mères et grands-mères pour occuper les gosses, à concurrence avec le tri de la boîte à boutons 😉

J’adore cet article dédié à ta Maman couturière….🥰 quant à ne couper QUE le tissu ou fils avec les ciseaux, ma mère, qui était bonne couturière à la maison (mais pas professionnelle comme ta Maman GInette bien sûr…), me l’avait toujours dit…du coup, j’ai une belle paire de ciseaux (sans doute acheté par elle pour mon sorte de « trousseau ») dans ma boîte à couture, qui coupe à merveille comme au 1er jour malgré ses 30 ans et + d’âge…

Le papier, c’est la mort de nos ciseaux de couture ! Pas touche !

Merci pour le partage de l’histoire de ta maman, qui témoigne à la fois de son talent de couturière et du courage qui devait être le sien pour assumer une vie professionnelle bien difficile…

Quel dommage en effet qu’elle n’ait pas gardé ses cahiers de couture…

Se servir des ciseaux et de la boîte à épingles doit être un petit bonheur mémoriel à chaque occasion…

Belle soirée, bises, et merci pour tous tes partages précieux et passionnants.

Je m’en sers tellement au quotidien que je pourrais ne pas y penser… mais oui, c’est doux d’utiliser ces objets ❤️

Mais que de jolis R dans cette chronique encore remplie de tendresse. Une Ribambelle !!

L’inspiration qu’il faut avoir pour les titrages de ce challenge, parfois… 😉

Joli témoignage concernant ta maman, une époque qui n’était pas facile pour les filles, les femmes. Quel courage elles avaient !!

Nous avons fait du chemin, il en reste à faire mais j’ai confiance dans les générations qui suivent.

Quel bel hommage, admiratif, affectueux!

Merci Monique 😉

Elle avait des doigts d’or … la mienne ne nous a jamais appris même pas coudre un bouton ou si peu. Dommage, je me rappelle les robes qu’elle nous faisait à ma soeur et moi. Un métier imposé qui lui a servi mais dont elle s’est débarrassée rapidement. Maintenant je me rends compte que j’aurais aimer.

VIOLINE

La mienne aurait voulu me montrer mais se désolait que je ne n’accroche pas tant que ça (les adolescentes, hein… 😅) « Et comment tu feras quand tu ne seras plus à côté pour que je t’habille ? ». Quand je suis effectivement partie au loin, elle n’en est pas revenue de voir que j’avais quand même retenu beaucoup de choses en la regardant faire et que je m’en sortais si bien. L’apprentissage par capillarité ? Ça lui a fait drôlement plaisir, en tout cas.

Oh ! L’aimant en forme de fer à cheval…

Je faisais la même chose chez mes cousines couturières quand j’étais jeune. Et j’entends encore le doux bruit des ciseaux qui coupaient le tissu sur la table au-dessus. Tu vois ce que je veux dire ? Crounch, crounch…

Et comme elles étaient très grosses et pas très souples, je me demande comment elles faisaient pour récupéré les épingles quand je n’étais pas là !

Je pense que c’est pour ça que les enfants ont été mis au monde 😇 Oh oui ! Le crounch crounch, je l’ai toujours dans l’oreille !

Aujourd’hui encore ,une belle histoire de vie ; les métiers de nos mères, d’origines modestes, courageuses et fières,bien décidées à s’en sortir. Ces mères qui nous ont transmis les bonnes valeurs.

J’avoue que telle qu’elle fut, avec toutes ses imperfections et ses défauts, ma mère est mon idole 😉

Ma maman m’a aussi laissé un tas de « petits riens » que j’utilise encore. Les épingles à nourrice dans une boite à savon Roger & Gallet me la rappellent à chaque fois que je m’en sers ♥ et j’avais également admiré le tombé impeccable du manteau de ta maman

Et le seul gros bouton pour le fermer… cette classe ❤️

Je sais, le reste de la famille aussi ! Pas touche aux ciseaux pour tissu 😍

C’est la base, le premier mantra de la couturière 😉

Votre maman avait appris un beau métier, embellir les femmes……par des vêtements appropriés.

Votre maman est très chic à la catherinette, dans son joli manteau au tombé impeccable.

Un travail dur et exigeant.

J’ai aussi les ciseaux de maman …..

À demain.

C’est vrai qu’elle était toujours bien chic, je suppose qu’elle profitait des toiles haute-couture travaillées à l’atelier. J’ai gardé quelques uns de ces vêtements emblématiques pour moi, j’aurais pu les montrer, tiens…

Ah! TA Ginette me réconcilie avec ce prénom 😂

On n’a pas toutes la même chance d’avoir des petits sucres d’orge en guise de Ginette, c’est l’jeu ma pauv’ Clairotte 😂

LOL Claire, j’adore ton commentaire et me joins à toi…..il est vrai que Ginette est un de ces prénoms qui a très mal vieilli…!😅

Quatre sœurs, quatre filles en « ette », faut le faire ! Oui ça dénote tellement son entre-deux guerres… Ginette est particulièrement connoté, en plus. Mais bon, moi j’y suis habituée, tiens je militerais bien pour la réhabilitation de ce prénom 😅 Quand je vois le surprenant retour à bonne fortune de Jules, qui désignait quand même le pot de chambre, je me dis que rien n’est impossible pour Ginette !